こんにちは!

Thinkです(Twitterアカウント👉https://twitter.com/Think_blog_2019)

環境計量士の勉強をしたくても、なかなか時間が取れなくて勉強できていない方のために、機器分析についてザックリ解説します。

もちろんきっちりと原理から説明するのが一番ですが、すべて書くと辞典のような文字数になってしまうので「詳しい説明は省くが、こうゆう分析できる」といった形で記載しています。

今回は電量式分析計ガス分析器について概要を説明します。

機器分析の参考書を購入した方は、参考書と一緒に読んでもらえればと思います。

なお、他の分析機器説明や問題の解き方などの情報はコチラの記事にリンクを掲載してありますので、ぜひご活用いただければと思います。

①電量式分析計とは?

電気を流すことにより電解を起こし、電解により発生させた物質と測定対象物質を化学反応させ、この時電解に要した電気量は反応した測定対象物質の量と比例するので、電気量から測定対象物質の量を測定する分析機器のことです。

電気量から測定対象物質の量を測定する方法を電量滴定法とも言います。

②ガス分析計について

参照電極に対する作用電極の電位を規制して電解を行い、その時に流れる電解電流を測定してガス濃度を測定する機器です。

検知・測定対象ガスの種類が多いが、共存ガスの影響を受けやすい。

ガス透過性膜、作用電極、参照電極、対電極、電解質溶液からなる密閉構造の合成樹脂容器でできている。

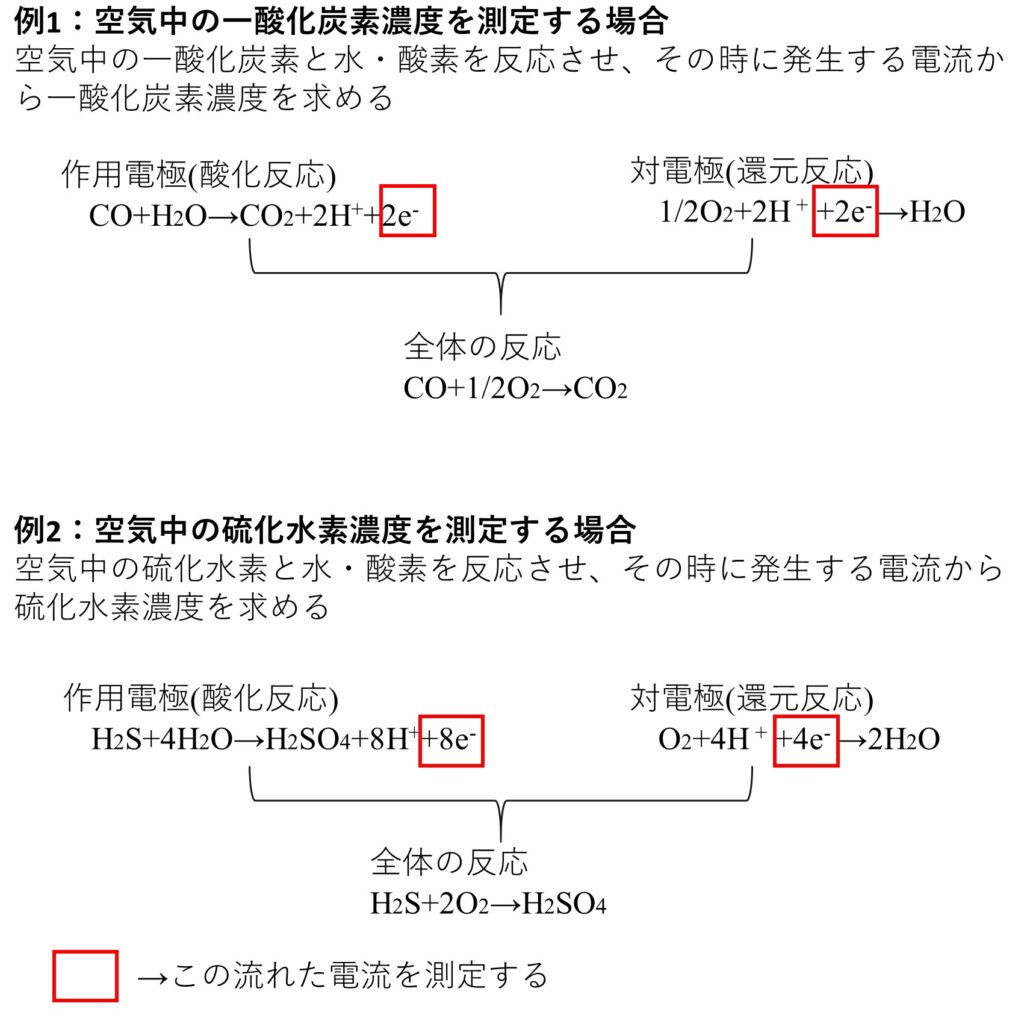

各電極で起こる反応(ものによっては逆)

作用電極:酸化反応

対電極:還元反応

このとき、作用電極と対電極に流れる電流を測定することで反応量がわかり、濃度が算出できる。

③まとめ

短いですが電量式分析計のガス分析計について書きました。

電極で電解するのは、測定対象成分自体を分解する場合と、測定対象成分と反応する物質を生成する場合があるようです。

カールフィッシャー水分計の記事でも書いた通り、このガス分析計についても「電気を流すことで意図的に化学反応を発生させ、反応が終了するまでに流れた電気量から測定する方法」ということを覚えていただければ大丈夫だと思います。