こんにちは!

Thinkです(Twitterアカウント👉https://twitter.com/Think_blog_2019)

環境計量士の勉強をしたくても、なかなか時間が取れなくて勉強できていない方のために、機器分析についてザックリ解説します。

もちろんきっちりと原理から説明するのが一番ですが、すべて書くと辞典のような文字数になってしまうので「詳しい説明は省くが、こうゆう分析できる」といった形で記載しています。

今回は液体クロマトグラフィーの原理と種類について概要を説明します。

機器分析の参考書を購入した方は、参考書と一緒に読んでもらえればと思います。

なお、他の分析機器説明や問題の解き方などの情報はコチラの記事にリンクを掲載してありますので、ぜひご活用いただければと思います。

①液体クロマトグラフィーとは?

コチラの記事でクロマトグラフィーとは混合物を分離する方法の一つであることと、分離する理由について解説しました。

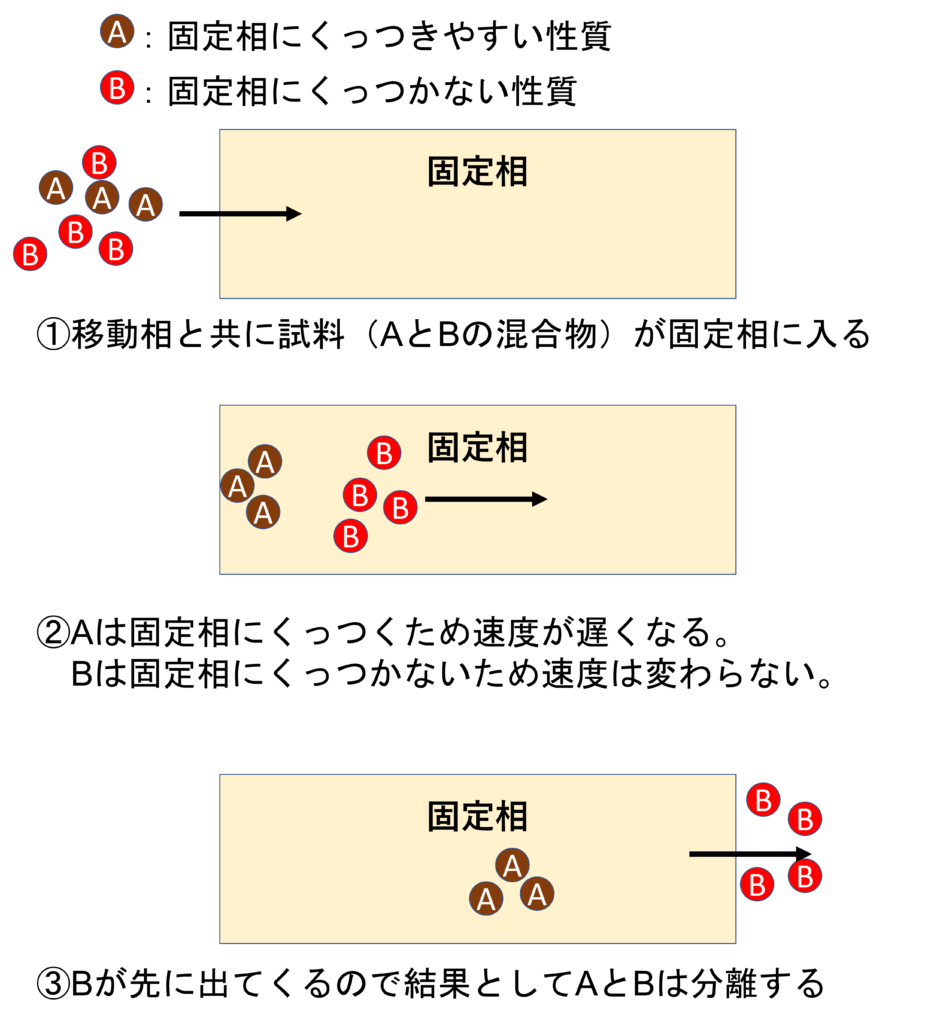

おさらいすると、クロマトグラフィーとは移動相に試料(混合物)を混ぜて固定相中を流すことで分離する方法です。

今回紹介する液体クロマトグラフィーの特徴は以下の通りです

- 試料を溶媒に溶かして溶液にする。

- 移動相は緩衝液や有機溶媒もしくはそれらの混合物といった、試料が解けるものて、液体であればさまざまな物が使用できる

- 固定相はカラムと呼ばれる筒に入れて保管し、移動相を流して分析する

移動相とカラムの組み合わせ

- 順相クロマトグラフィー:極性の高いカラムに極性の低い溶媒を流し、極性の低い成分から極性の高い成分を分離する方法

- 逆相クロマトグラフィー:極性の低いカラムに極性の高い溶媒を高い溶媒を流し、炭素鎖の短い成分から炭素鎖の長い成分を分離する方法

極性というのは、 簡単に言うと分子内で電荷の偏りがある状態です。

例えば水分子の場合は酸素と水素が結合していますが、酸素のほうが水素よりも電子を引き寄せる力が強いため、電子が酸素のほうに偏ります。

そうすると、酸素が負の電荷をもち、水素が正の電荷をもちます。

これが「極性がある」状態です。

電荷の偏りが強ければ強いほど極性が高くなり、逆に電荷の偏りがないと極性は低くなります。

極性がある物質は極性がある溶媒に溶けやすいですし、逆に極性が低いもの(極性がないものも含む)は極性がある溶媒に溶けにくいです。

一番わかりやすい例が、水とサラダ油です。

水は極性がある物質ですが、サラダ油はほとんどが炭素と水素から構成されていて、極性がとても低いです。

そのため、サラダ油は水に溶けません。

話をクロマトグラフィーに戻します。

順相の固定相は極性が高いシリカゲルが用いられ、移動相に極性が低い有機溶媒を使います。

極性が強い物質が固定相に吸着する性質を利用して分離します。

逆相の固定相はケイ素に炭化水素が18個連なった鎖(ODS)を結合させて極性を低くしたものを使います。

移動相は極性が高い水と有機溶媒の混合液を使用し、極性が低い物質が固定相に吸着する性質を利用して分離します。

移動相の混合比を変化させる分析法もある

移動相は1種類のみ使用するアイソクラティック法(イソクラティック法)と、移動相を2種類以上して、分析が進むと同時に2種類の移動相の混合比を変えて分析するグラジエント法があります。

②高速液体クロマトグラフィー

通常の液体クロマトグラフィーは、固定相を充填したカラムの中に分離したい成分が溶けた溶液を常圧下で流して行います。

複雑な装置を使わないので、安くて手軽にできるのが良いですがデメリットもあります。

加圧せずに常圧下で行うので、自然に流れ落ちるような速度でしか行えませんし、固定相という障壁の中に液体を流すので、とても時間がかかります。

測定対象成分が反応性が高いと分離などの化学反応や、拡散を起こしてしまい、量が変わってしまいます。

そのため、短時間で分析を行うために高速液体クロマトグラフィー(High Performance Liquid Chromatography)が開発されました。

略称は各単語の頭文字をとって「HPLC」です。

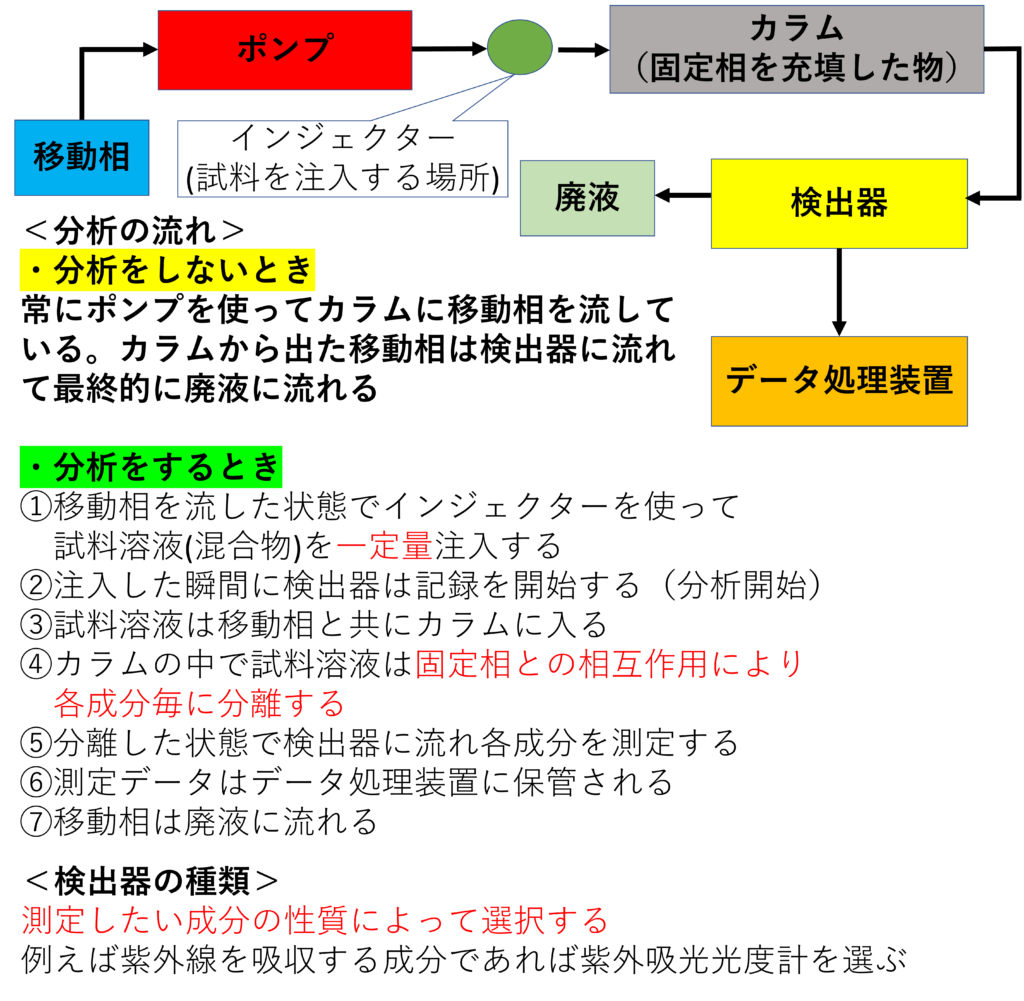

HPLCの概要図を以下に記載します。

たまにPerfoermanceの部分がPressure(圧力)と言われたりしますが、まさにその通りで、高圧をかけて無理やり移動相を送液し、分析時間を短くすることを目的とした方法です。

カラムには充填剤の粒子が充填されていますので、液体を流すには圧力をかけないと流れません。

なので、移動相に高圧をかけて無理やり流す必要があります。

また、粒子が細かければ細かいほどより細かく分離ができますので、カラムの性能は上がりますが、その分移動相を流すときに圧力をかける必要があります。

そのために開発された装置がHPLCです。

③検出器の種類と装置の呼び方

HPLCで使用する検出器は以下のような物があります。

| 検出器の種類 | 測定対象 |

|---|---|

| 紫外可視分光検出器 | 吸光度 |

| 示差屈折率検出器 | 屈折率 |

| 蛍光分光検出器 | 蛍光 |

| 電気化学検出器 | 酸化・還元 |

| 電気伝導度検出器 | 伝導度 |

| 質量分析検出器 | 質量 |

| 旋光度検出器 | 旋光度 |

| 円二色性検出器 | 円二色性 |

| 蒸発光散乱検出器 | 光散乱 |

HPLCに取り付ける検出器とカラム(固定相)の組み合わせによって、装置の呼び方が変わることがあります。

カラムが逆相、紫外可視分光検出器の時は単にHPLCと呼ばれます。

しかしここに質量分析検出器を取り付けると、LC/MSやLC/MS/MSと呼ばれるようになります。

他にも、カラムをイオン交換体、検出器を電気伝導度検出器を取り付けた場合、イオンクロマトグラフと呼ばれます。

ですが、「移動相を流し、試料を注入し、カラムで分離して検出する」という基本的な構造は変わりません。

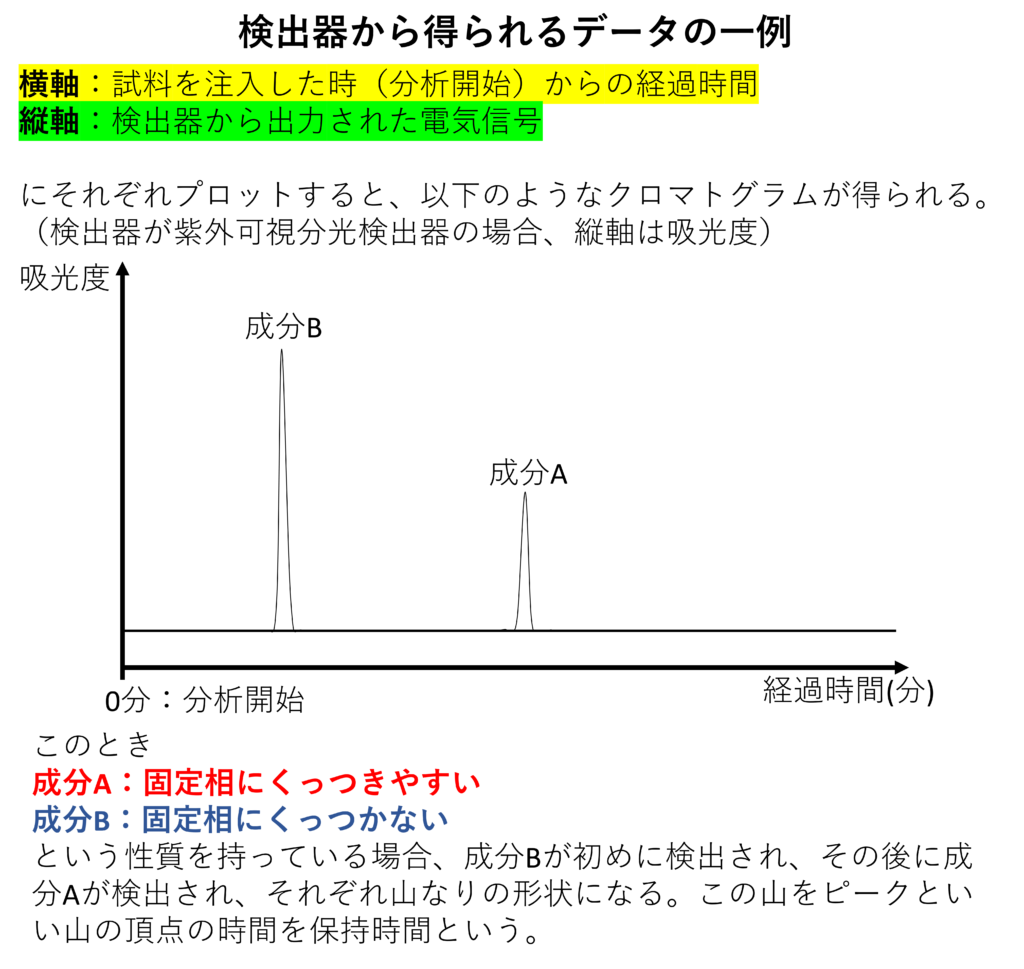

④得られるデータ

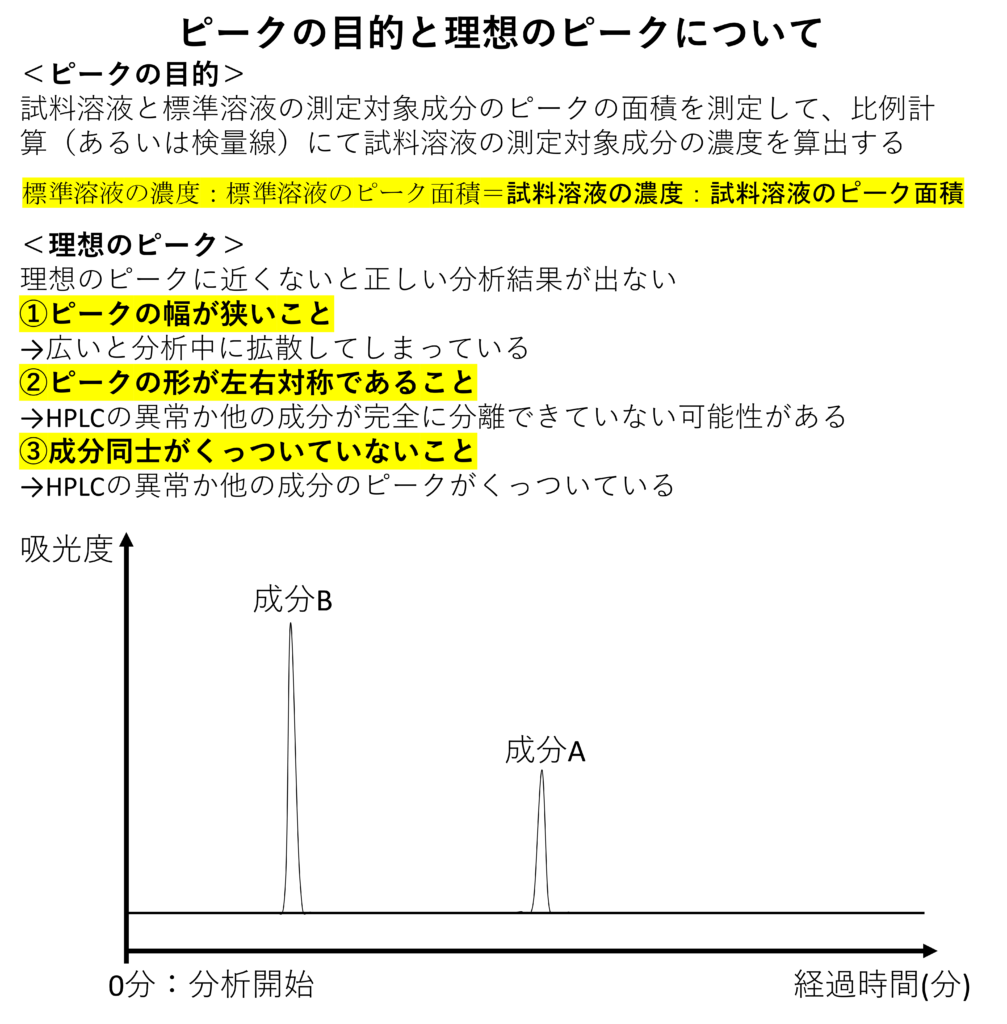

検出器から得られたデータはクロマトグラムといいますが、以下の図のような形で得られます。

⑤どうやって分析結果を出すか?

基本的に分光光度計の説明で書いた内容と同じになります。

例えば、成分Aの量を測定する場合

- 成分Aの標準溶液を一定の段階毎に薄めてそれぞれ分析します

- 標準溶液の検量線を作成します

- 試料溶液を分析します

- 標準溶液と試料溶液の分析は同じ条件で行います

- 試料溶液から得た成分Aのピークの面積から濃度を算出

分光光度計の場合は、縦軸に吸光度を使用していましたがクロマトグラフィーの場合は、縦軸にピークの面積またはピーク高さを使用します。

ピーク面積はデータ処理装置が積分により自動で面積を算出してくれます。

⑥まとめ

今回は液体クロマトグラフィーについて説明しました。

上記で書いた以外にも、さまざまなカラム、移動相、検出器がありますので、是非調べてみてください。

また、最近ではHPLCよりもさらに細かい固定相を充填したカラムが開発されていて、それに対応するために、さらに高圧に移動相を送液できるようなHPLCが発売されています。(メーカによってはUPLCやUFLCと呼んでるようです)

今回のシリーズはあくまでもとっかかりを作りやすくするための記事なので、あえて触れませんでしたが、カラムやピークもしくは分析システム全体の評価方法として理論段数やシンメトリー係数といった数値があります。

過去の試験に出たことがありますので抑えておいてください(ちなみに計算方法は国によって日本と違うこともあります。