こんにちは!

Thinkです(Twitterアカウント👉https://twitter.com/Think_blog_2019)

環境計量士の勉強をしたくても、なかなか時間が取れなくて勉強できていない方のために、機器分析についてザックリ解説します。

もちろんきっちりと原理から説明するのが一番ですが、すべて書くと辞典のような文字数になってしまうので「詳しい説明は省くが、こうゆう分析できる」といった形で記載しています。

今回はクロマトグラフィーの原理と種類について概要を説明します。

機器分析の参考書を購入した方は、参考書と一緒に読んでもらえればと思います。

なお、他の分析機器説明や問題の解き方などの情報はコチラの記事にリンクを掲載してありますので、ぜひご活用いただければと思います。

①クロマトグラフィーとは?

クロマトグラフィーとは「混合物を分離する方法」の一つです。

ロシアの植物学者によって発明されました。

発端は、炭酸カルシウムを充填して立てた管に上部から植物から抽出した色素を置いて、石油エーテルという液を流したところ、もともとの色素が一色だったのが、管の中で複数の色に分かれたことでした。

この分離方法をギリシャ語のクロマト(色)+グラフ(記録)という単語を合わせてクロマトグラフィーと名付けたのです。

クロマトグラフィーとは混合物中の物質の性質や構造、大きさなどの違いを利用して分離する方法の総称となりました。

クロマトグラフィー以外の分離方法では、ろ過や抽出なとがあります。

ろ過は個体と液体を分ける方法ですし、抽出は溶媒に溶かし出す方法です。

クロマトグラフィーは物質Aと物質Bの混合物(ただし常態は一緒でも可能)から、物質Aと物質Bに分離するものです。

目的はろ過や抽出と一緒ですが、常態が同じものからでも分離できるので、砂糖と食塩が混じった水のように分けるのが難しい混合物でも、それぞれ分離できます。

ここでクロマトグラフィー関係で似たような単語がありますので、それぞれの意味について解説します。

- クロマトグラフィー「混合物を分離する方法」

- クロマトグラフ「クロマトグラフィーができる装置」

- クロマトグラム「装置から得られた分析の記録」

名前が似ているので、混同しないように注意してください。

②なぜ分離する必要があるのか?

例えば、Aという物質とBという物質が溶けている水があるとします。

この中でAの量を知りたい場合どのようにしましょうか?。

例えばコチラの記事で解説した、吸光光度計を使ってみましょう。

これはある波長の光を当てて、測定対象物質が光を吸収する性質を利用して、当てた光の強さと吸収されて弱まった光を比較することで測定対象物質の量を求める方法でした。

物質Aと物質Bの吸収する波長が異なるのであれば、物質Aが吸収する波長の光を使えば物質Aの量を測定することができます。

では、AとBがお互いに同じ波長を吸収する場合はどうなるでしょうか?

この場合、Bも光を吸収してしまうため、Aのみの吸光度を測定することができず、Aの量を知ることはできません。

このように、分析するときに混合物の状態では測定したい物質の正確な情報が得られないため、可能な限りほかの物質を排除する必要があります。

③クロマトグラフィーの仕組

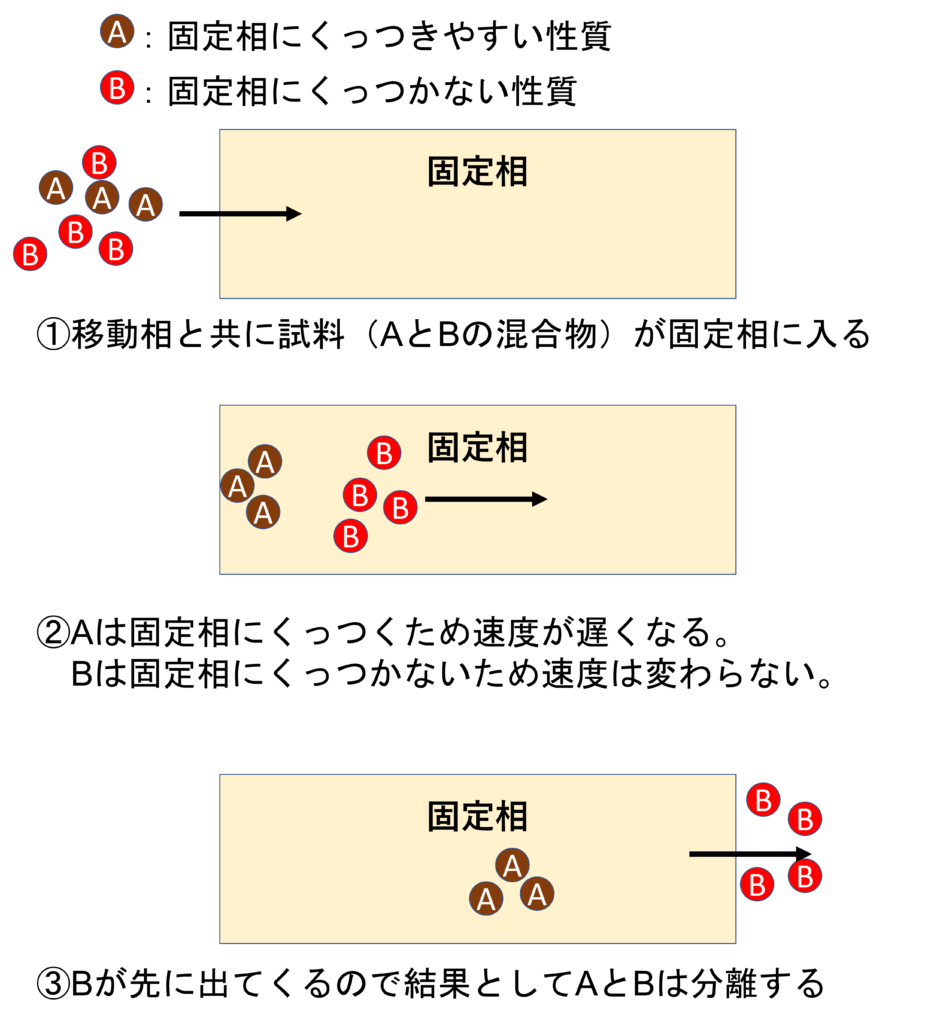

クロマトグラフィーは固定相と移動相と呼ばれる物を使用して、試料中の各成分を分離します。

主な流れとしては

- 試料を移動相に乗せて流す

- 試料が固定相に接触すると、混合物中の各成分が固定相と相互作用を起こす

- 成分ごとに固定相との相互作用に差が出るため、結果として成分が分離します

④クロマトグラフィーの分類

移動相による分類

- ガスクロマトグラフィー(GC):移動相は気体、固定相は液体(GLC)or個体(GSC)

- 液体クロマトグラフィー(LC):移動相は液体、固定相は液体(LLC)or個体(LSC)

固定相の扱い方による分類

- カラムクロマトグラフィー:固定相をカラム(管状容器)に充填して用いる

- 薄層クロマトグラフィー:固定相を平面板上に塗布して用いる

⑤どうやって分析するのか?

②の項で書いたように、物質Aと物質Bの混合物があり、AとBが両方とも同じ波長の光を吸収するとします。

- この混合物を移動相に混ぜた状態で固定相に通します。

- 固定相に対する相互作用がAとBで異なれば、AとBで速度差が発生するので分離することができます。

- 分離した後は分光光度計を使ってそれぞれ分析します

先ほどの例では、AとBの混合物なので、分光光度計のみではAの測定はできませんでしたが、クロマトグラフィーにより分離してしまえば、AとBをそれぞれ分けて測定が可能となります。

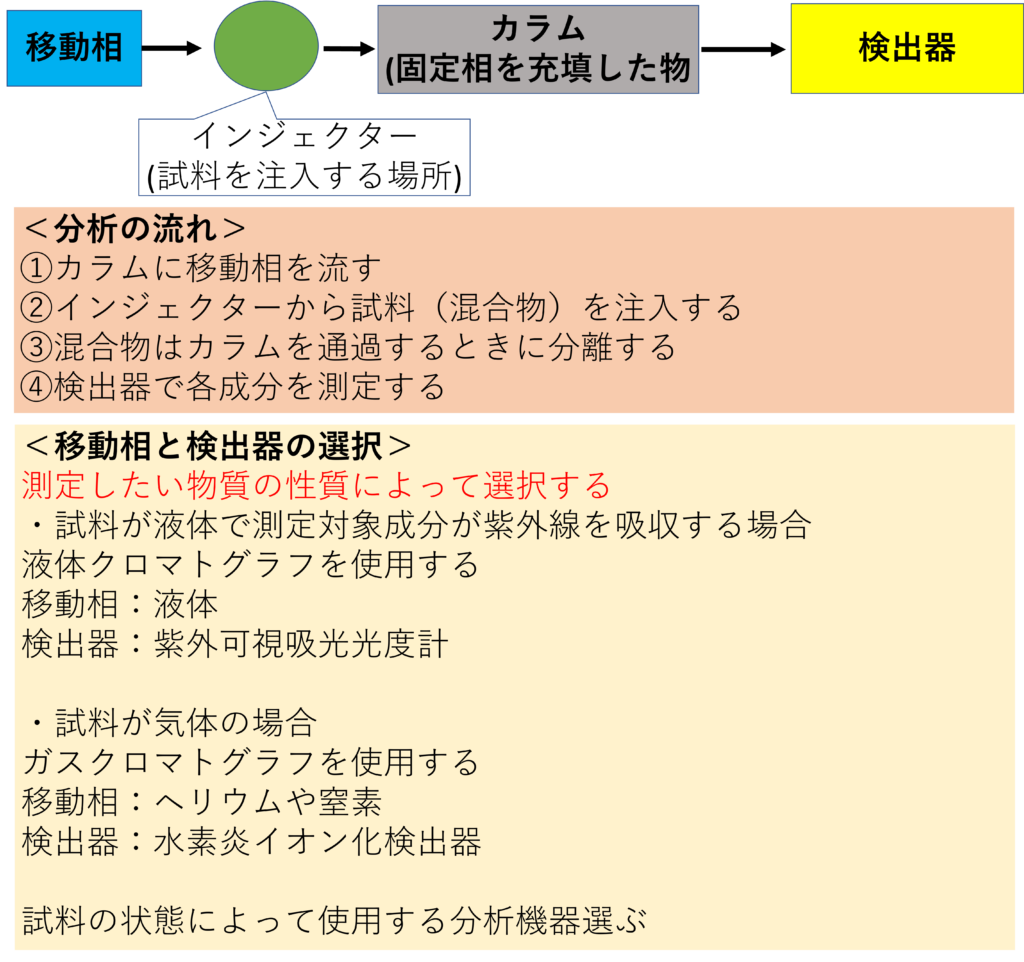

このように、クロマトグラフィーを使った分析機器の構成は、おおざっぱに説明すると以下の図のようになっており、測定したい物質の性質や状態によって装置構成を選択します。

もし、分子量を知りたい場合は質量分析計を使用します。

場合によっては、紫外可視吸光光度計+質量分析計のように複数の検出器を取り付けることもあります。

⑥まとめ

今回は、クロマトグラフィーの原理と種類を説明しました。

液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどのように、沢山の種類があるように見えますが、クロマトグラフィーの一番の目的は「分離して分析すること」ということを理解してもらえれば大丈夫です。

分離したい物質や目的によって、移動相が気体になったり液体になったりしているだけの違いで、根本的な原理はすべて同じです。