こんにちは!

Thinkです(Twitterアカウント👉https://twitter.com/Think_blog_2019)

環境計量士の勉強をしたくても、なかなか時間が取れなくて勉強できていない方のために、機器分析についてザックリ解説します。

もちろんきっちりと原理から説明するのが一番ですが、すべて書くと辞典のような文字数になってしまうので「詳しい説明は省くが、こうゆう分析できる」といった形で記載しています。

今回はICPとICP/MSについて概要を説明します。

この記事を読む前に原子吸光光度計の記事を読んでいただいたほうが、より理解しやすいと思います。

機器分析の参考書を購入した方は、参考書と一緒に読んでもらえればと思います。

なお、他の分析機器説明や問題の解き方などの情報はコチラの記事にリンクを掲載してありますので、ぜひご活用いただければと思います。

①ICPとは?

高周波誘導結合プラズマ(Inductively Coupled Plasma)を熱源とする分析方法のことで、ICP発光分光法といいます。

ICP発光分光法を使用した分析機器をICP発光分光分析装置といいます。

ICP発光分光法は、原子吸光光度計と同様に特定の元素の量を分析する装置ですが、様々なメリットがあります。

②ICP発光分光分析装置の特徴

- 多元素同時分析

- 逐次分析が可能

- 検量線の直線範囲が広い

- 化学干渉、イオン化干渉が少ないため、高マトリックス試料(いろいろな物が混じっている状態)の分析が可能

- 高感度(大半の元素の検出下限10ppb以下)

- 測定可能元素が多く、原子吸光法で困難なジルコニア、タンタル、希土類、リン、ホウ素なども容易に分析できる

- 安定性が良い

- 空気-アセチレン炎の3000Kよりも高い10000Kの温度が出せるため、多くの元素を効率よく励起できる。

加熱に使うガスが不活性ガスのアルゴンガスなので、酸化物や窒素化合物が生成しにくい。

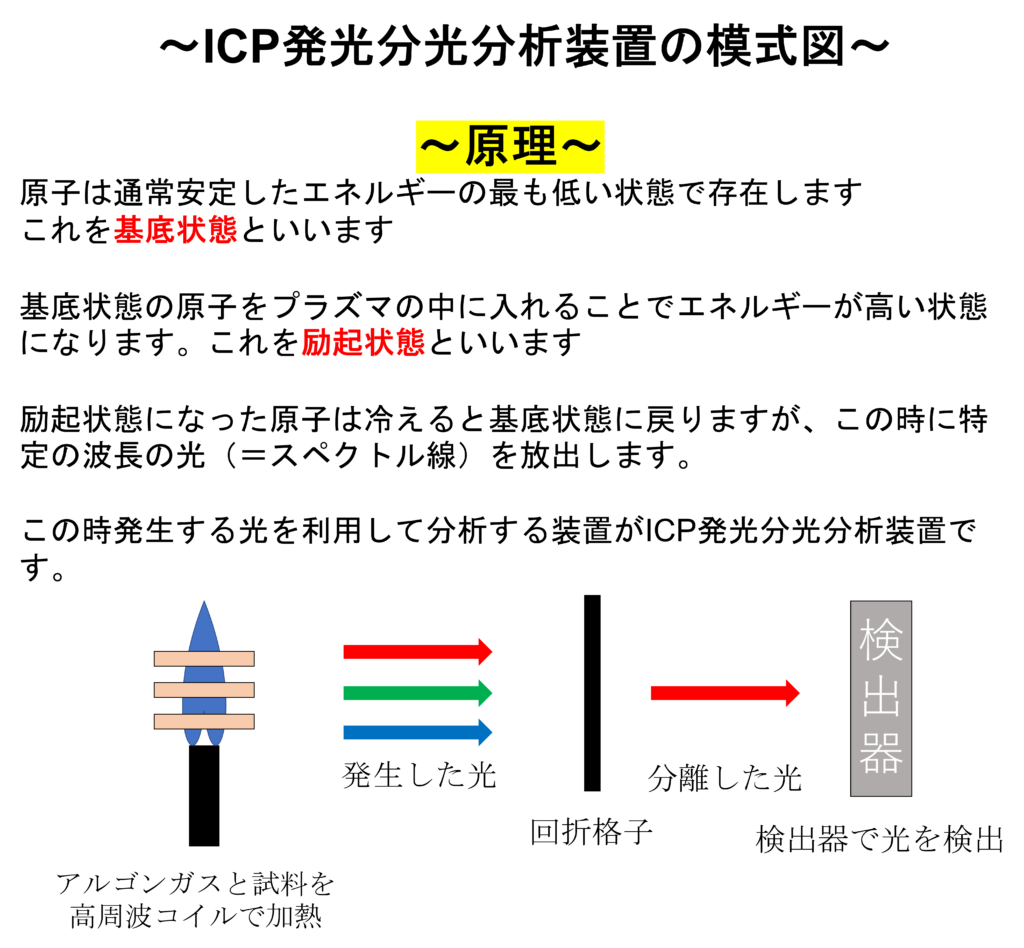

③原理

原子がエネルギーを多く持っている状態(励起状態)から、エネルギーを放出してエネルギーが少ない状態(基底状態)に変化するときに発光する現象を利用します。

このとき発生する光をスペクトル線といいます。

原子吸光光度計では原子が光を吸収する性質を利用して測定していますが、こちらは原子自身が発光する性質を利用しています。

具体的には高温度のプラズマの中に試料を入れて、その時に原子から発生する光を分析するといった流れです。

身近な物でいえば、花火の炎色反応をイメージしてもらえればと思います。

原子から発生したスペクトル線の波長から、元素の種類を判定してその光の強さから元素の含有量を求めます。

④加熱方法

ICPの名前の由来にある通り加熱にはプラズマを使用します。

プラズマはアルゴンガスをトーチと呼ばれる管に流し、その先端部に設置しているワークコイルに高周波電流を流すことで発生させます。

高周波電流によりトーチ管内に生成される電磁場によってアルゴンガスが電離されプラズマを生成します。

このプラズマは高い電子密度と高温(10000K=9727℃)を持ち、このエネルギーを使って原子を発光させます。

⑤ICP発光分光分析装置の種類

ICP発光分光分析装置は、その測定方法の違いで2種類に分類されています。

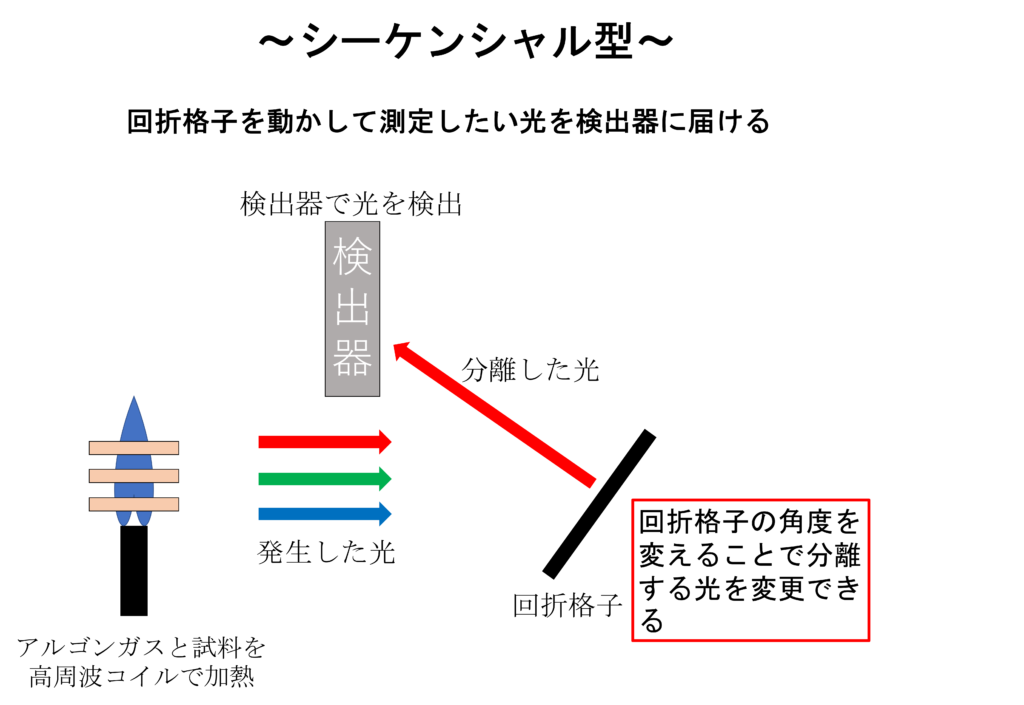

シーケンシャル型

- 回折格子を回転させ、プラズマから発生した光の波長をスキャンすることにより目的の原子の波長を取り込む

- 高い分解能が得られるため、金属をはじめとした多くの材料分析に広く普及

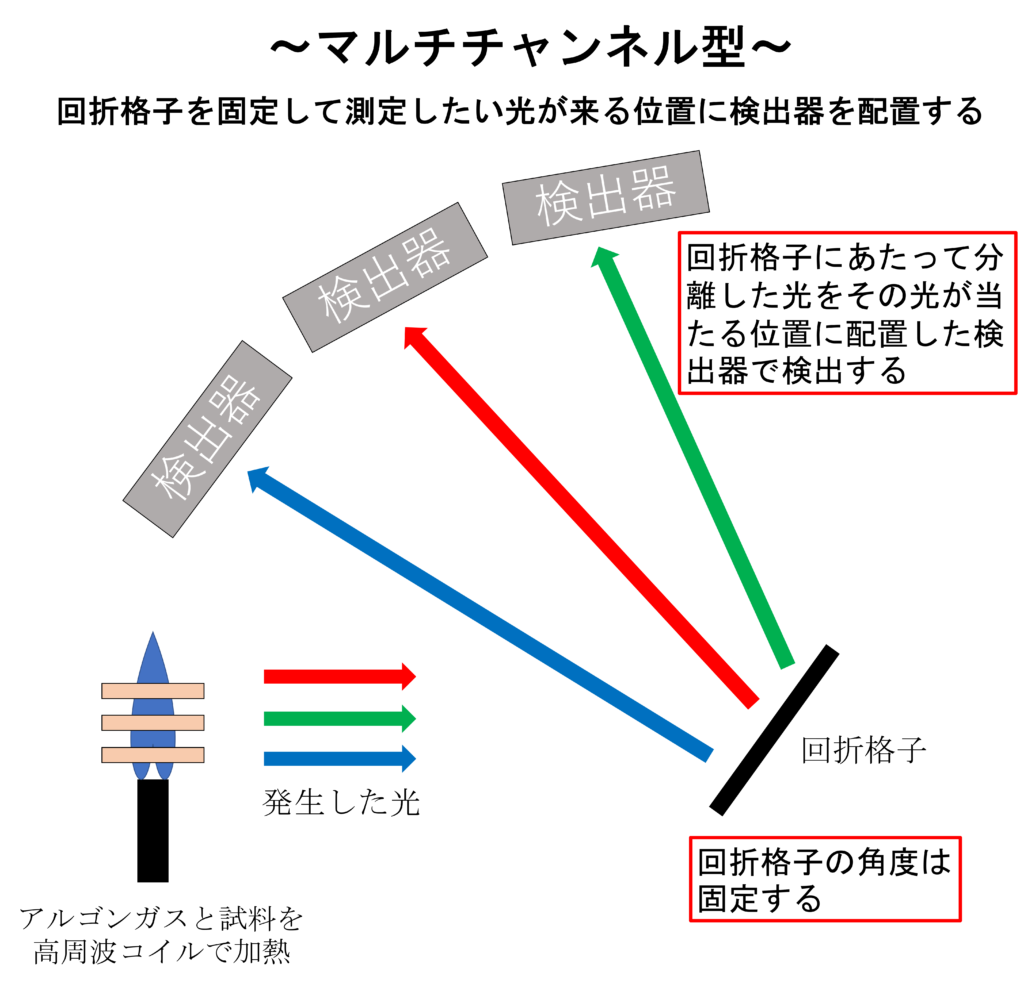

マルチチャンネル型(多元素同時分析型)

- シーケンシャル型と異なり、回折格子を固定して光を当てる。

- 光の分散のさせ方により、「エッシェルクロス型」と「パッシェン-ルンゲ」型の2つの方式がある

- 回折格子にあたって分散した複数の光を同時に検出器に取り込む

回折格子とは?

回折格子は、光を波長毎に分けるものです。

皆さん虹は見たことあるでしょうか?

虹は雨水が太陽光を波長毎に分けたものです。

人間の目は青色、赤色、緑色しか認識できず、これらの色がすべて混ざっているものを白色として認識します。

太陽光は白色ですが、雨水によって混ざっていた色が分離されるので、虹になるのです。

この雨水のように、光を波長毎に分ける部品を回折格子(厳密には光を回折させて、波長どうしを干渉させることで色を分けています)といいます。

ICP発光分光分析のプラズマから発生した光は様々な波長の光が混ざっています。

測定したい元素から発生した光もそれに含まれていますので、回折格子を使って分ける必要があるのです。

回折格子は分光器の分解能を決める重要な要素の一つです。

簡単に言えば「光をどれだけ細かい波長に分けれるか?」ということですね。

細かい波長に分けることができれば、測定したい元素の情報を綺麗に取り出すことができるからです。

回折格子は、ガラスや金属の板の表面に線を刻んだものをつかい、刻まれた線(刻線数)が多いほど波長分解能が高いです。

焦点距離75~100cmの分光器では、一般的に1800~2400本/mmの線が刻まれている回折格子を使用していますし、もっと高分解能を得る場合は、3600本/mmやそれ以上の刻線数を使用する場合もありますが、そうすると400nm以上の長波長側の測定はできなくなります。

用途によって、回折格子を使い分けるような形ですね。

ちなみに回折格子を肉眼で見ても刻んだ線はほとんど見えず、CDのような虹色に光る板にしか見えないです(光を波長毎に分けるため虹色に見える)

⑥シーケンシャル型

ツェルニ・ターナー型

プラズマから発生した光を回折格子に照射して、測定対象の波長を分離します。

回折格子を動かして検出した光を検出器に導きます。

同時に一つの波長しか検出できないため、測定波長を変更するときは回折格子を動かす必要があります。

⑦マルチチャンネル型(多元素同時分析型)

エッシェルクロス型

プラズマから発生した光に対してプリズムとエッシェル回折格子を組み合わせることにより測定可能な波長域の光を検出器上に二次元に分散させる分光器を用います。

半導体検出器を使用することで、任意の波長の多元素同時測定を行うことができるので、数分で測定可能元素をすべて分析できます。

パッシェン-ルンゲ型

プラズマから発生した光を凹面回折格子を用いて波長毎に分散させます。

凹面の曲率半径を直径とする円を仮定すると、回折された光は分散して入射側と反対側の円周上に焦点を結ぶため、この焦点上に検出器を配置することでスペクトル線を検出します。

最も明るい一次光のみを測定対象とするため、感度が高いのが特徴です。

複数の元素を検出する場合は、その元素のスペクトル線が到達する位置に検出器を配置する必要があります。

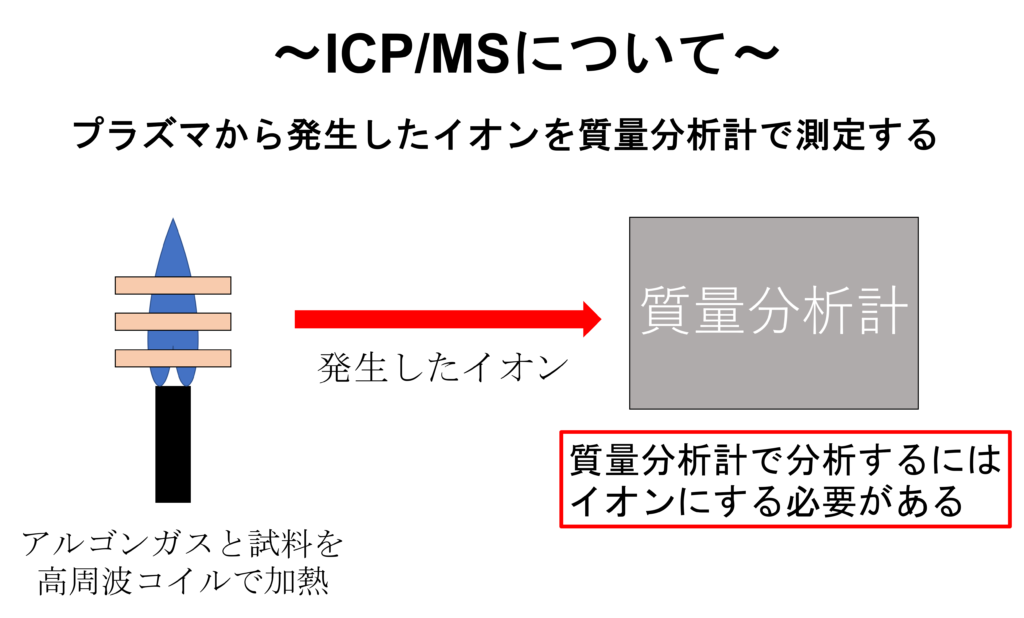

⑧ICP-MSについて

ICPに質量分析計(MS)を組み合わせた物でMSはMass Spectrometerの略称です。

ICP発光分光分析装置では、プラズマから発生した光を光電効果によって電気信号に変換する検出器が登載されていましたが、ICP/MSではイオン検出器を使って検出します。

ICPをイオン源として使い、イオン化した元素を質量分析計に導入します。

質量分析計は電場を使い、指定した質量電荷数比(m/z)を持つイオンのみ検出器まで導いて検出します。

検出したいイオン以外のイオンは質量分析計以外で分離されるので、感度良く分析できます。

- 高感度分析が可能(ppt~ppqオーダー)

- 多元素同時分析が可能

- 定性、定量が迅速にできる

- ダイナミックレンジが8ケタと広い

- 同位体比の測定が可能(同位体の化学的性質はほとんど一緒なので、スペクトル線だけではわからない)

- ICPのアルゴンと結合した分子イオンが測定対象物質の質量数と重なる場合、正しい分析結果が得られない可能性がある。そのため、プラズマの温度を下げて分析することがある。

⑦まとめ

今回はICPとICP/MSについてざっくり紹介しました。

金属元素の分析に使用される物で、JIS系のテストに出やすい分析機器なので、押さえておいたほうが良いです。

今回の記事では書いていませんが測定できない元素もあります。

「測定できない元素は、なぜ測定できないのか?」を考えて勉強してみましょう。