こんにちは!

Thinkです(Twitterアカウント👉https://twitter.com/Think_blog_2019)

環境計量士の勉強をしたくても、なかなか時間が取れなくて勉強できていない方のために、機器分析についてザックリ解説します。

もちろんきっちりと原理から説明するのが一番ですが、すべて書くと辞典のような文字数になってしまうので「詳しい説明は省くが、こうゆう分析できる」といった形で記載しています。

今回は原子吸光光度計について概要を説明します。

機器分析の参考書を購入した方は、参考書と一緒に読んでもらえればと思います。

なお、他の分析機器説明や問題の解き方などの情報はコチラの記事にリンクを掲載してありますので、ぜひご活用いただければと思います。

①原子吸光光度計とは?

原子吸光光度計は「物質は特定の波長の光を吸収する」という性質を利用した分析装置です。

この性質は、吸光光度計と一緒ですね。

例えば、赤色のリンゴを考えてみましょう。

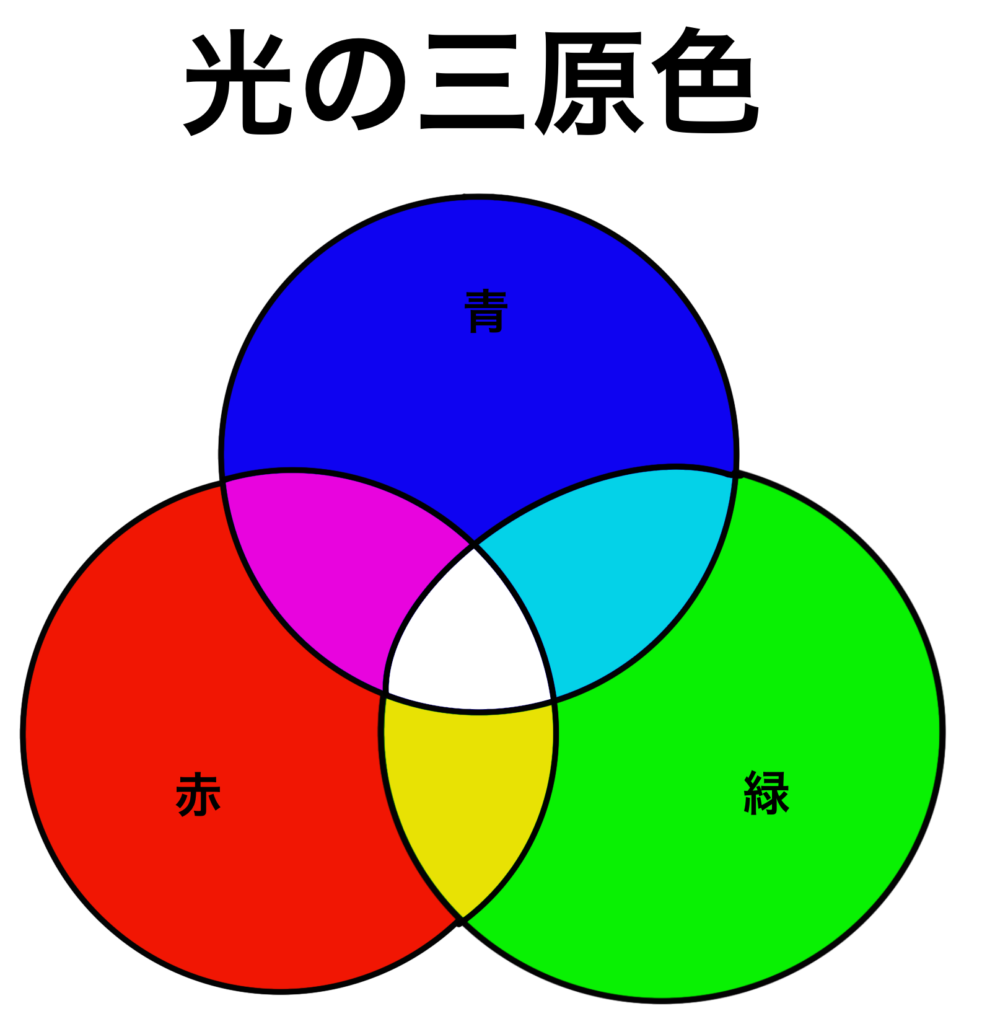

私たちが目で見ている白色光は、色の三原色「赤青緑」の三色光がすべて混ざった光です。

リンゴが赤色になっているのは、リンゴに当たった白色光のうち赤以外の光が吸収されて、赤色は吸収されずに反射して私たちの目に届き、「赤色だ」と認識しています。

光は波長によって色が決まっているので、リンゴの場合は「赤色の波長を反射して、赤色以外の波長は吸収するから赤色になっている」のです。

このように、物質は光を吸収する性質があり、原子吸光光度計はこの性質を利用して分析します。

②吸光光度計と異なる点

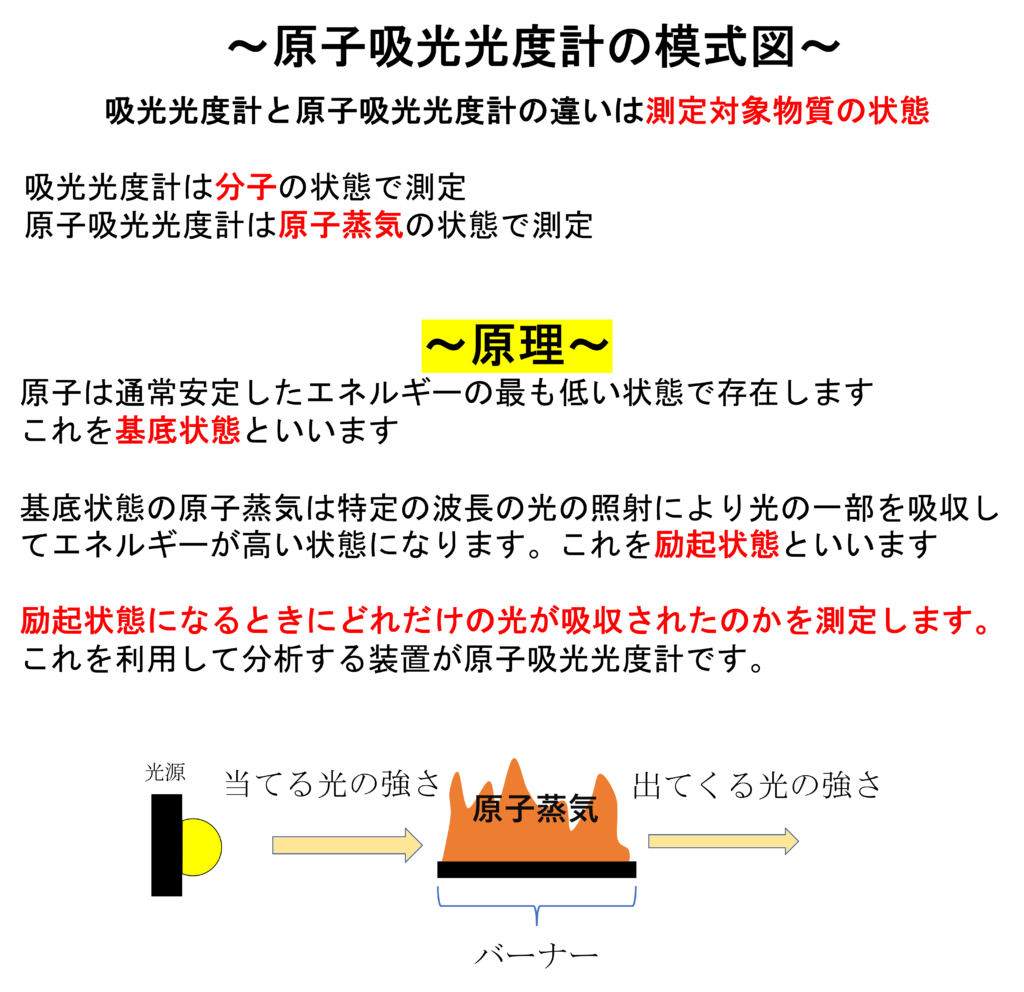

吸光光度計「分子が光を吸収する性質を利用して分析」

原子吸光光度計「原子が光を吸収する性質を利用して分析」

吸光光度計は分子状態の物に光を当てて測定しますが、原子吸光光度計は原子状態の物に光を当てて測定します。

原子状態にする必要があるので、加熱あるいは化学反応で蒸気にします。

③原子吸光光度計の詳細な原理

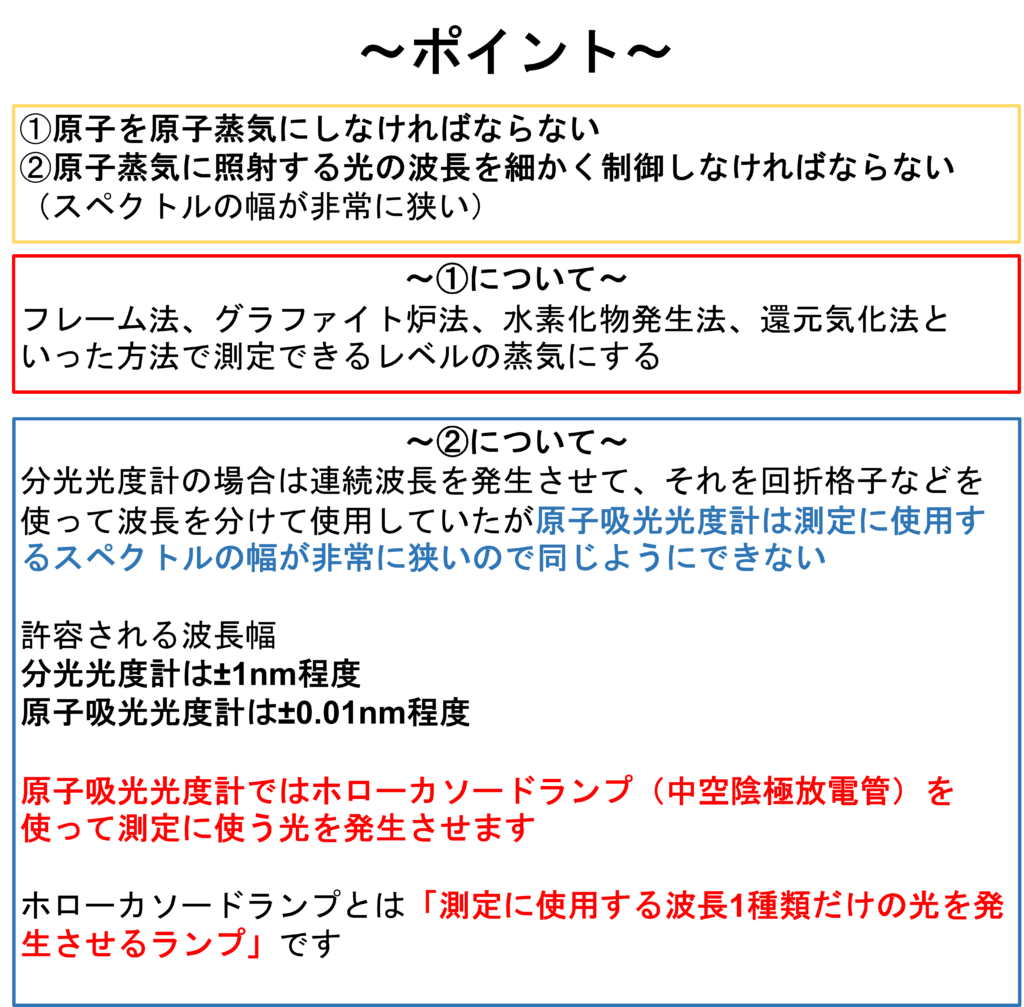

④原子吸光光度計のポイント

⑤試料を原子蒸気化する方法

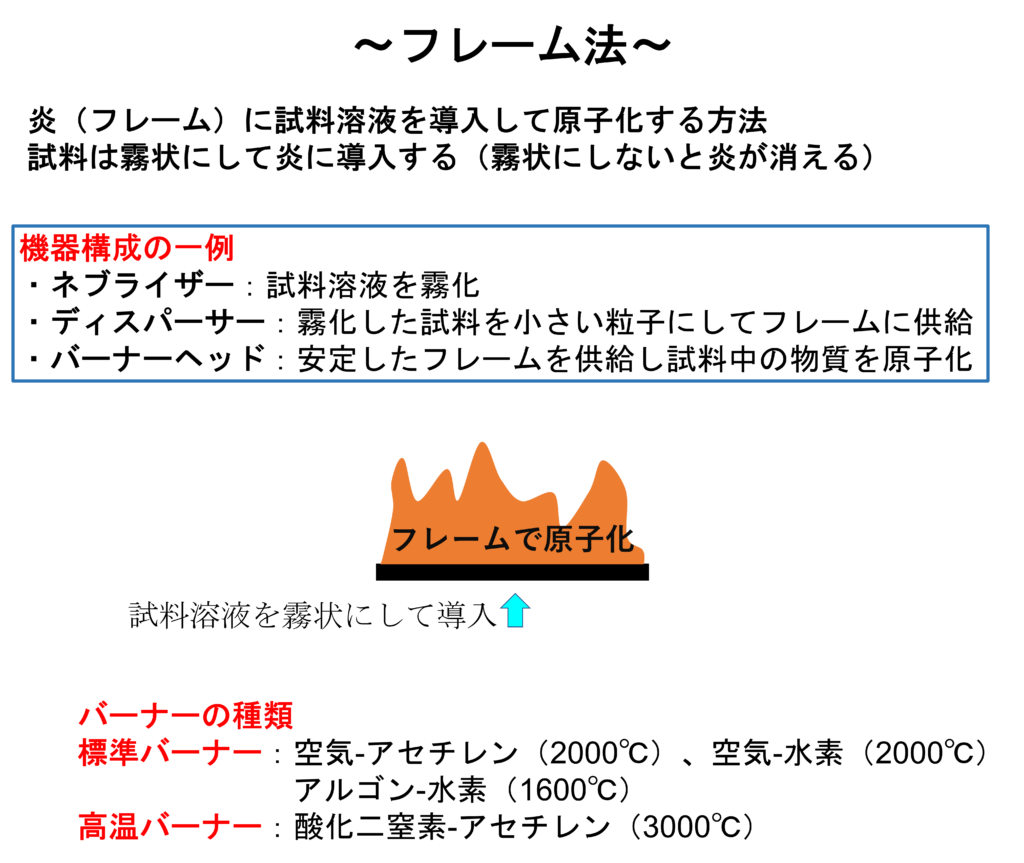

- フレーム法「炎を用いて原子蒸気化」

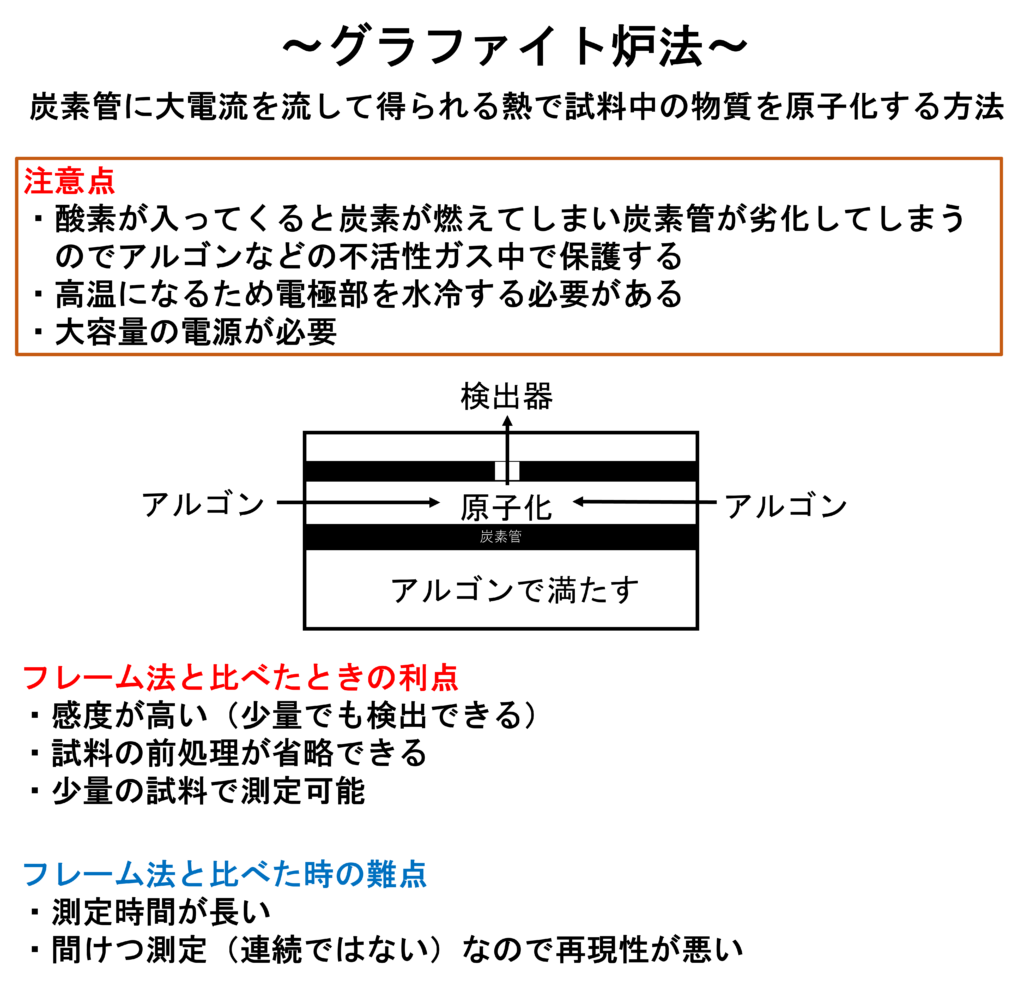

- グラファイト炉法「電流を用いて原子蒸気化」

- 水素化物発生法「水素化物にしたのちに熱して原子蒸気化」

- 還元気化法「気化しやすい性質を利用して原子蒸気化」

があります。

とくに水素化物発生法と還元気化法は適用できる元素が決まってますので、テストに出やすいです。

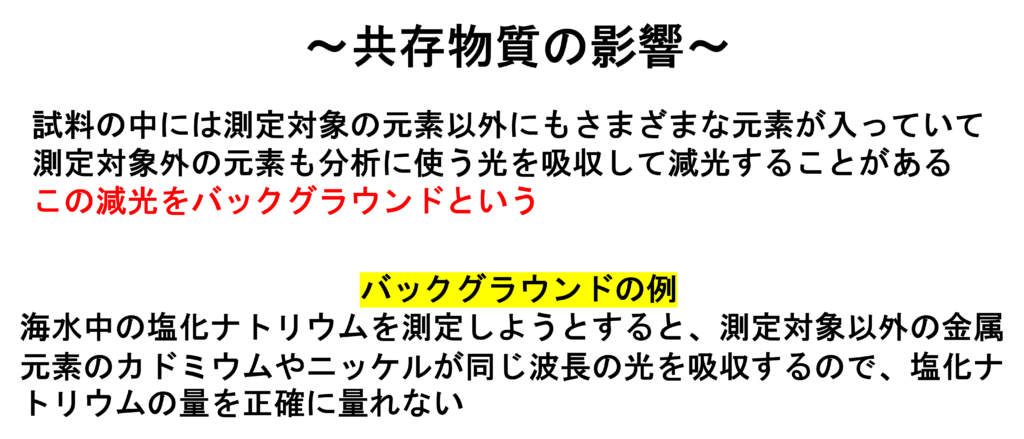

⑥共存物質の影響

⑦まとめ

解説に図が必要だったので、パワーポイントで作成したスライドを画像として張り付けています。

見づらいところもあるかもしれませんが、ご容赦ください。

記事内でも書きましたが水素化物発生法と還元気化法は適用できる元素が少ないため、テストに出る可能性が高いです。

なので最低限この2つは覚えておいたほうがいいです。

試験勉強の参考としていただけますとありがたいです。