こんにちは!

Thinkです(Twitterアカウント👉https://twitter.com/Think_blog_2019)

環境計量士の勉強をしたくても、なかなか時間が取れなくて勉強できていない方のために、機器分析についてザックリ解説します。

もちろんきっちりと原理から説明するのが一番ですが、すべて書くと辞典のような文字数になってしまうので「詳しい説明は省くが、こうゆう分析できる」といった形で記載しています。

今回はバッググラウンド補正について概要を説明します。

機器分析の参考書を購入した方は、参考書と一緒に読んでもらえればと思います。

なお、他の分析機器説明や問題の解き方などの情報はコチラの記事にリンクを掲載してありますので、ぜひご活用いただければと思います。

①バッググラウンドとは?

原子吸光光度計や吸光光度計の記事でもかきましたが、これらの分析機器は「物質は特定の波長の光を吸収する」という性質を利用して測定しています。

ただ、光が通る経路にある細かい粒子や傷、場合によっては微生物などにより光が散乱します。

こうなると当てた光が検出器に届くまでに減少しますので、あたかも吸収したように見えてしまうことがあります。

これがバッググラウンドです。

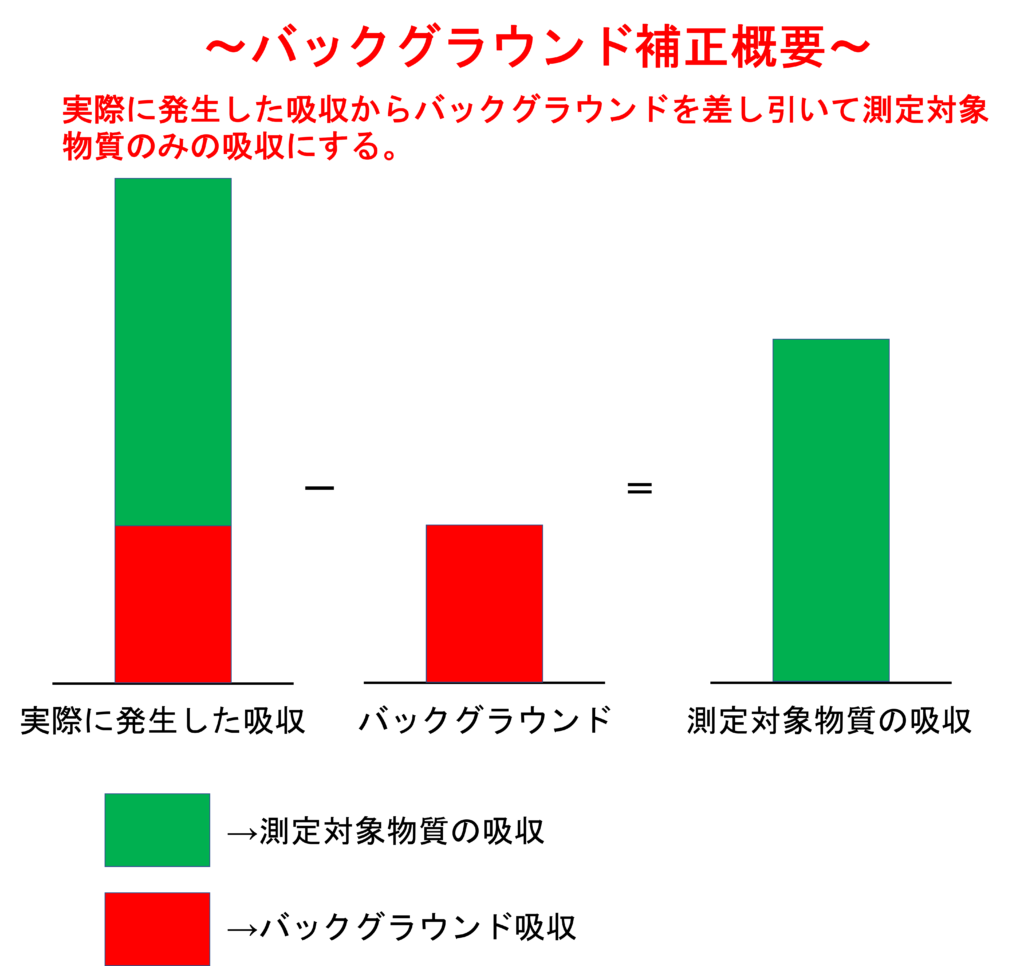

②バッググラウンド補正とは?

バッググラウンド補正の目的は「吸収の影響を受けないようにして、測定対象物質の量を正確に量れるようにすること」です。

バッググラウンド補正には3つの方法があります。

- 重水素ランプ(D2ランプ)補正法

- 自己吸収補正法

- 偏光ゼーマン補正法

吸光光度計の場合

試料を溶かすときに使用した溶媒を測定したり、測定対象物質と特異的に反応する物を添加して、吸収波長を変えることで共存物質の影響を取り除いた状態で測定します。

そのため、上記に示したバッググラウンド補正は吸光光度計では不要です。

原子吸光光度計

原子吸光光度計では試料を原子化してしまうため、吸光光度計のような方法が取れません。

そのため、バックグラウンド補正が必要となります。

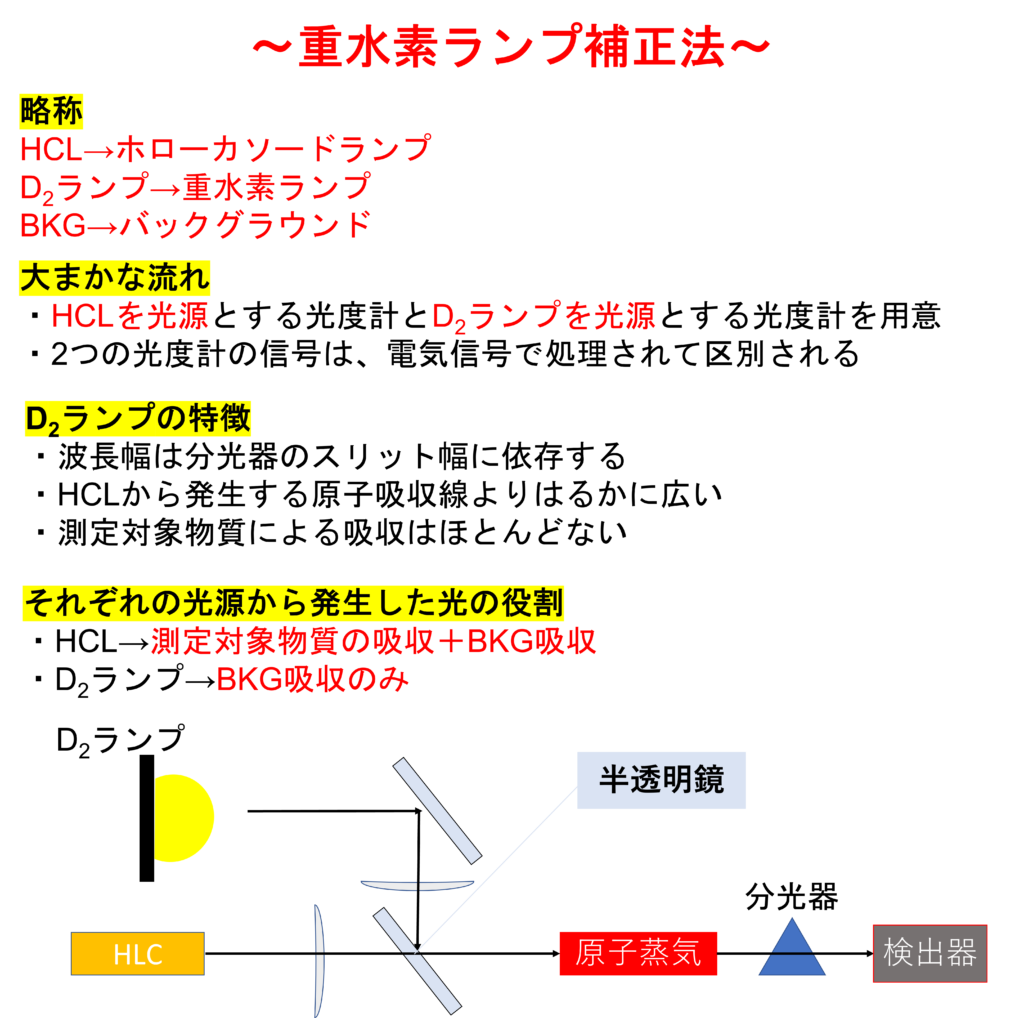

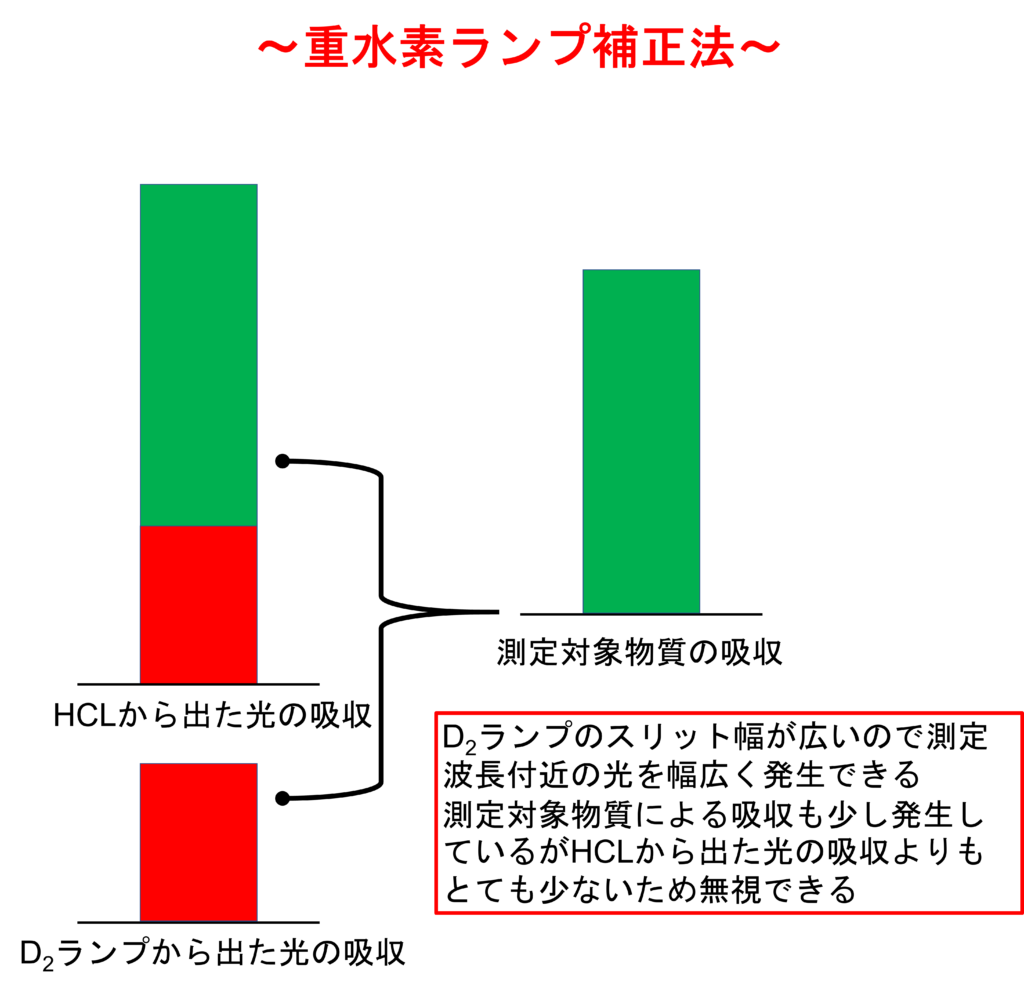

③重水素ランプ補正法

バックグラウンド補正のために、重水素ランプを使います。

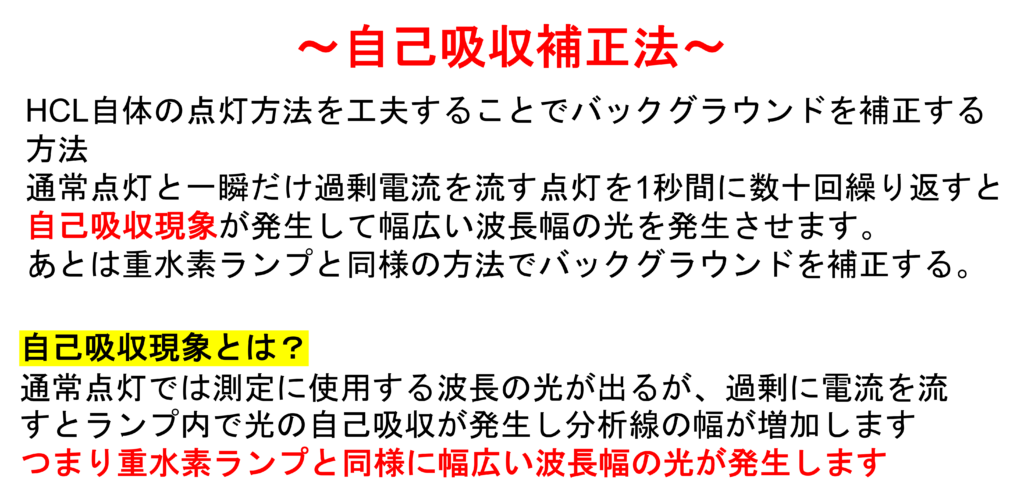

④自己吸収補正法

重水素ランプではなくて、ホローカソードランプ自身で幅が広い波長の光を発生させる方法です。

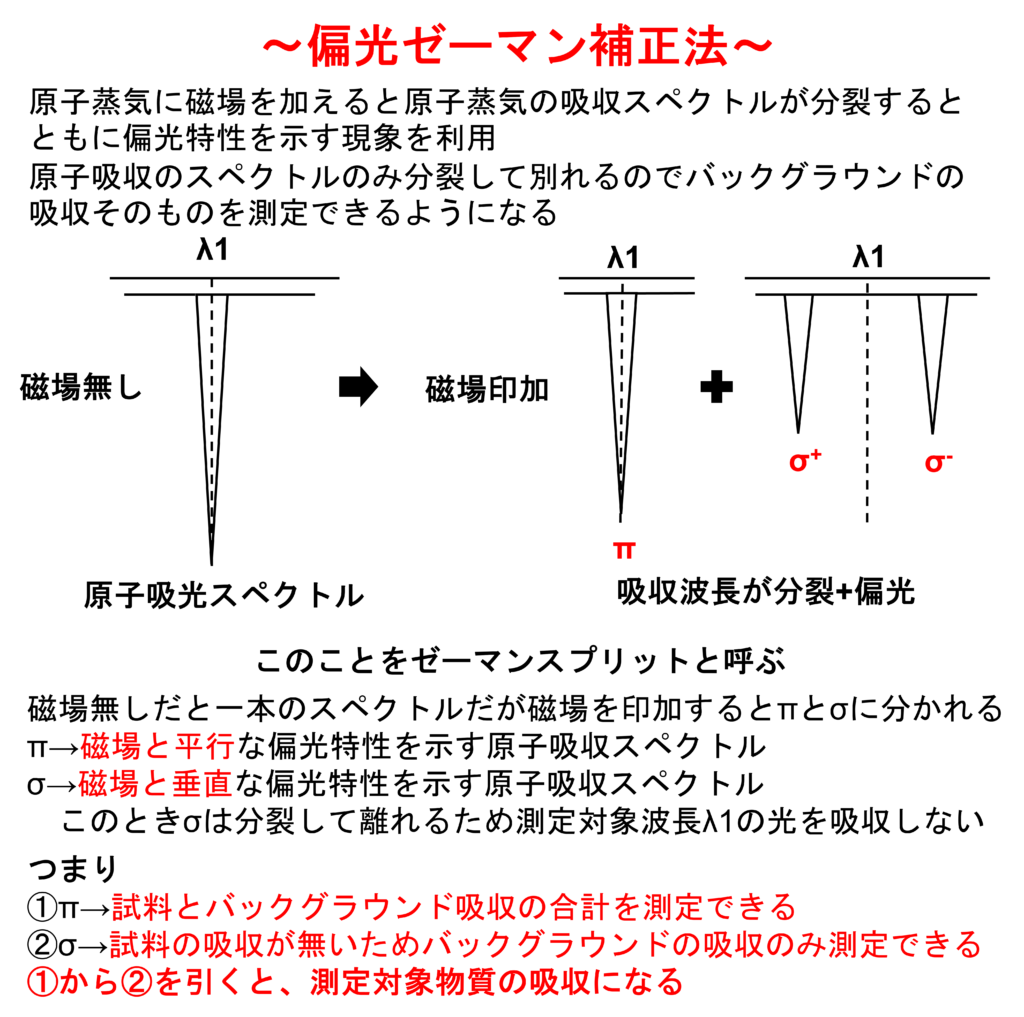

⑤偏光ゼーマン補正法

磁石を利用して、吸収波長を分裂させることでバックグラウンドを直接測定できるようにする方法です。

⑥各補正法の特徴

・重水素ランプ補正法と自己吸収法

紫外部のみ補正するためグラファイト炉原子化法には不向き

(補正波長は190nm~360nm)

・偏光ゼーマン補正法

全波長域を補正できるためグラファイト炉原子化法に最適(補正波長は190nm~900nm)

⑦まとめ

バックグラウンド補正について書きましたが、基本的なことは

「測定対象物質の吸収とバックグラウンド吸収の合計からバックグラウンド吸収を差し引くことで測定対象物質の吸収を算出する」

です。

測定対象物質の光の吸収量を正確に知ることで正しい測定ができますが、どうしてもバックグラウンド吸収は発生してしまいます。

これらの方法はバックグラウンド吸収を可能な限り取り除く(影響をなくす)方法です。

ただ、正しい測定結果を出すにはバックグラウンド補正に加え、分析前の前処理もとても重要になってきます。