こんにちは!

Thinkです(Twitterアカウント👉https://twitter.com/Think_blog_2019)

環境計量士の勉強をしたくても、なかなか時間が取れなくて勉強できていない方のために、機器分析についてザックリ解説します。

もちろんきっちりと原理から説明するのが一番ですが、すべて書くと辞典のような文字数になってしまうので「詳しい説明は省くが、こうゆう分析できる」といった形で記載しています。

今回は吸光光度計について概要を説明します。

機器分析の参考書を購入した方は、参考書と一緒に読んでもらえればと思います。

なお、他の分析機器説明や問題の解き方などの情報はコチラの記事にリンクを掲載してありますので、ぜひご活用いただければと思います。

①吸光光度計とは?

吸光光度計は「物質は特定の波長の光を吸収する」という性質を利用した分析装置です。

例えば、赤色のリンゴを考えてみましょう。

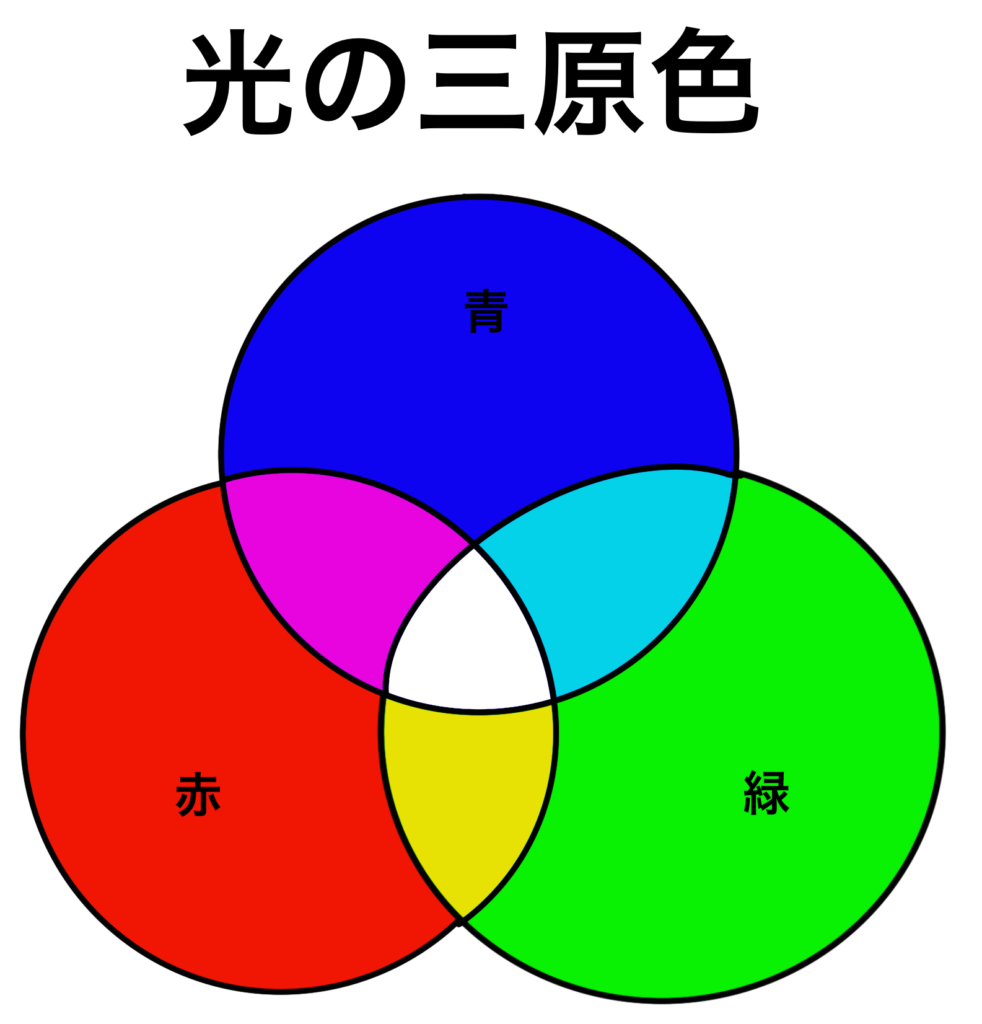

私たちが目で見ている白色光は、色の三原色「赤青緑」の三色光がすべて混ざった光です。

リンゴが赤色になっているのは、リンゴに当たった白色光のうち赤以外の光が吸収されて、赤色は吸収されずに反射して私たちの目に届き、「赤色だ」と認識しています。

光は波長によって色が決まっているので、リンゴの場合は「赤色の波長を反射して、赤色以外の波長は吸収するから赤色になっている」のです。

このように、物質は光を吸収する性質があり、吸光光度計はこの性質を利用して分析します。

②色と波長の関係

美術の授業で習ったことがあるかもしれませんが、人間の目は光の三原色付近の色しか認識できません。

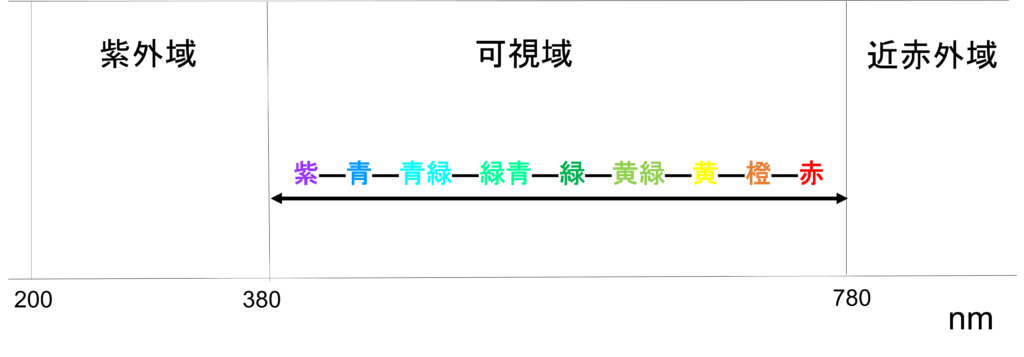

もっと詳しく説明しますと、光は電磁波の一種で、様々な波長があります。

その中で人の目で見ることができる波長しか認識できていないのです。

この見ることができる光の波長の事を「可視領域」といいます。

可視域以外の光には紫外線や赤外線があり、これらは人間の目では見ることができません。

ちなみに人間は可視域しか見えませんが、他の動物は異なる可視域をもっています。

分光光度計では、可視域も含めて紫外線から赤外線の領域までさまざまな波長の光を使って分析します。

③吸光光度計の原理

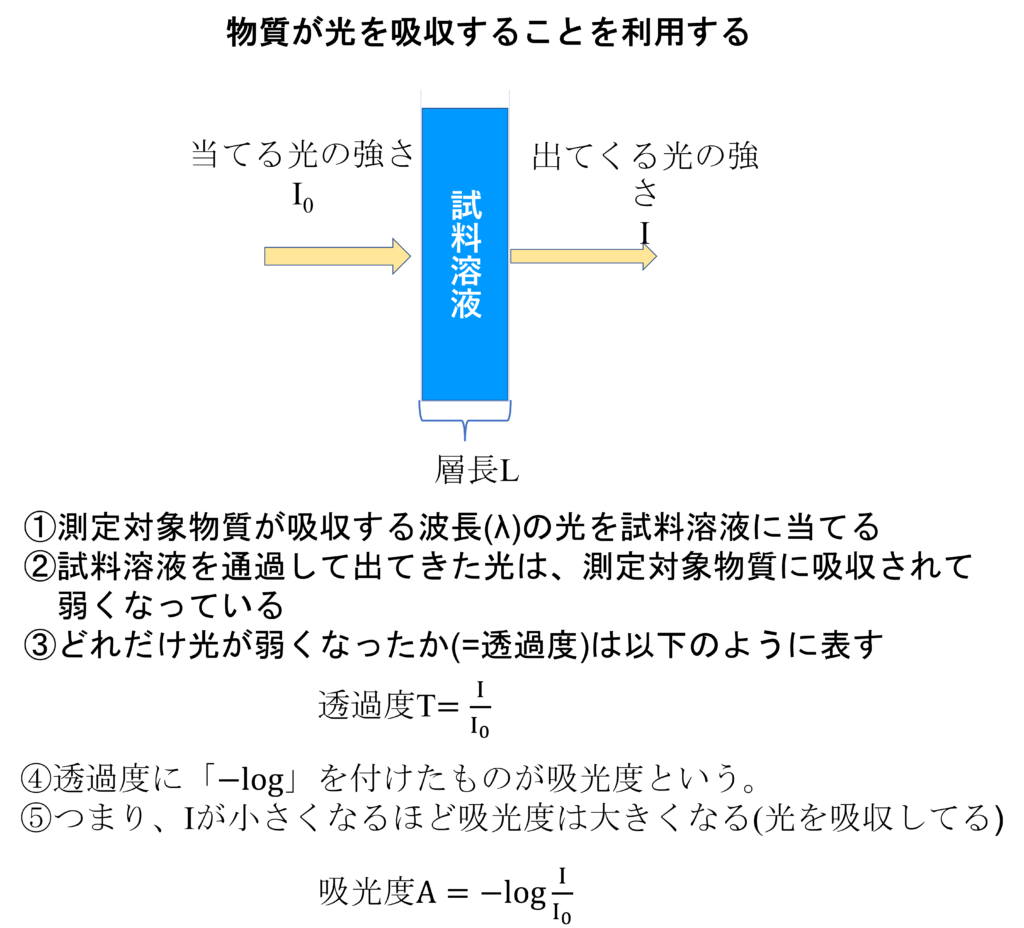

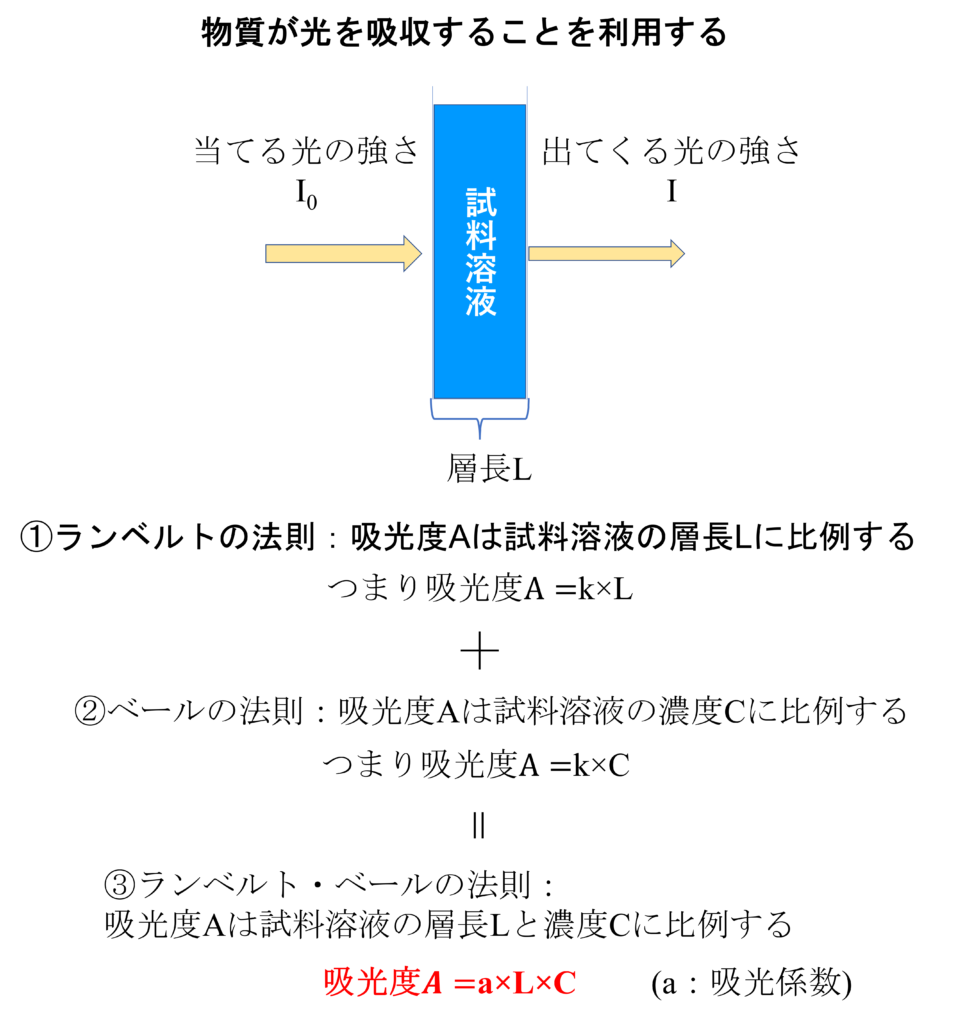

吸光光度計は物質が光を吸収することを利用します。

まずは、測定したい物を何かの溶媒に溶かして、試料溶液とします。

そして吸光光度計に入れると、以下の図のような原理で試料溶液中の成分を分析します。

以上の事からランベルト・ベールの法則により、層長が一定であれば吸光度と濃度の間には比例関係があることがわかります。

④実際の測定の仕方

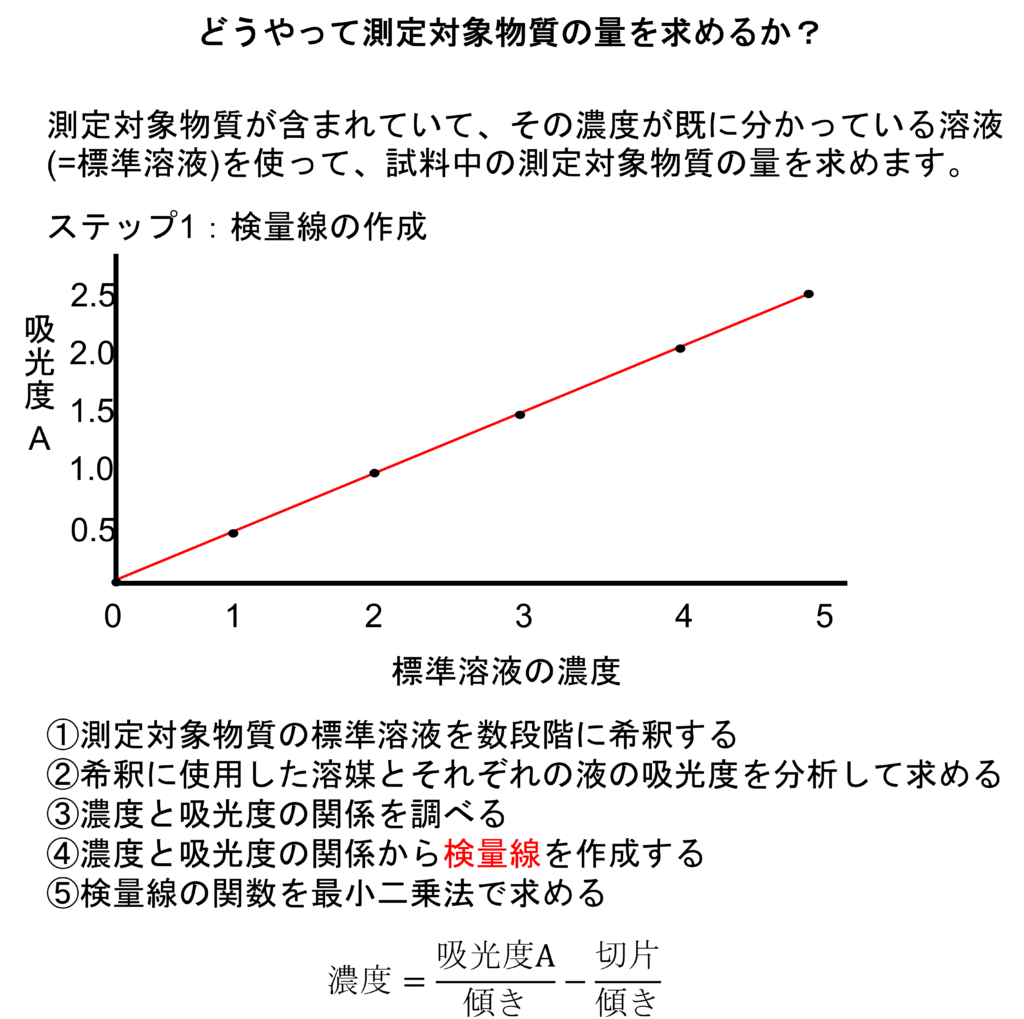

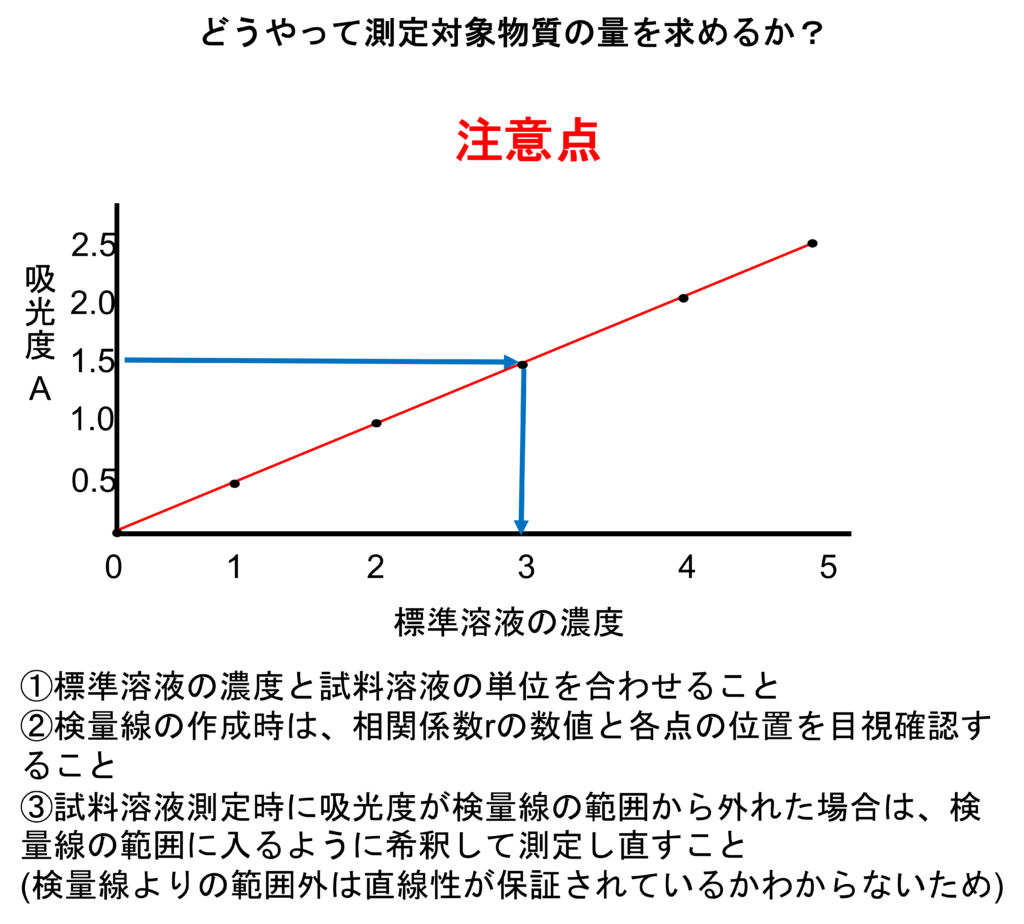

吸光度と濃度が比例関係を持つため、測定対象物質の濃度が既に分かっている溶液(=標準溶液)があれば、濃度未知の試料溶液の吸光度と標準溶液の吸光度を比較して濃度を算出することができます。

この時、標準溶液は市販されている物を使います。

標準溶液は、製造メーカーが様々な方法(JISなどに記載されている方法)で濃度を測定したもので、その数値は信頼ができるものです。

もし市販されていない物を使用する場合は、自分で精製・純度確認し、純度が高い物を作製します。(ただし環境計量士の場合は、トレーサビリティがとれていないとダメなので、基本的に市販の物を使用します。自分で精製するのは実験データを取ったりする場合です)

この標準溶液を希釈して様々な濃度の溶液を調製し、吸光度を測定することで、濃度毎の吸光度がわかります。

あとは試料溶液の吸光度を測定して、標準溶液の吸光度と比較することで測定対象物質の量を求めることができます。

⑤測定対象物質が吸収する波長をどうやって調べるか?

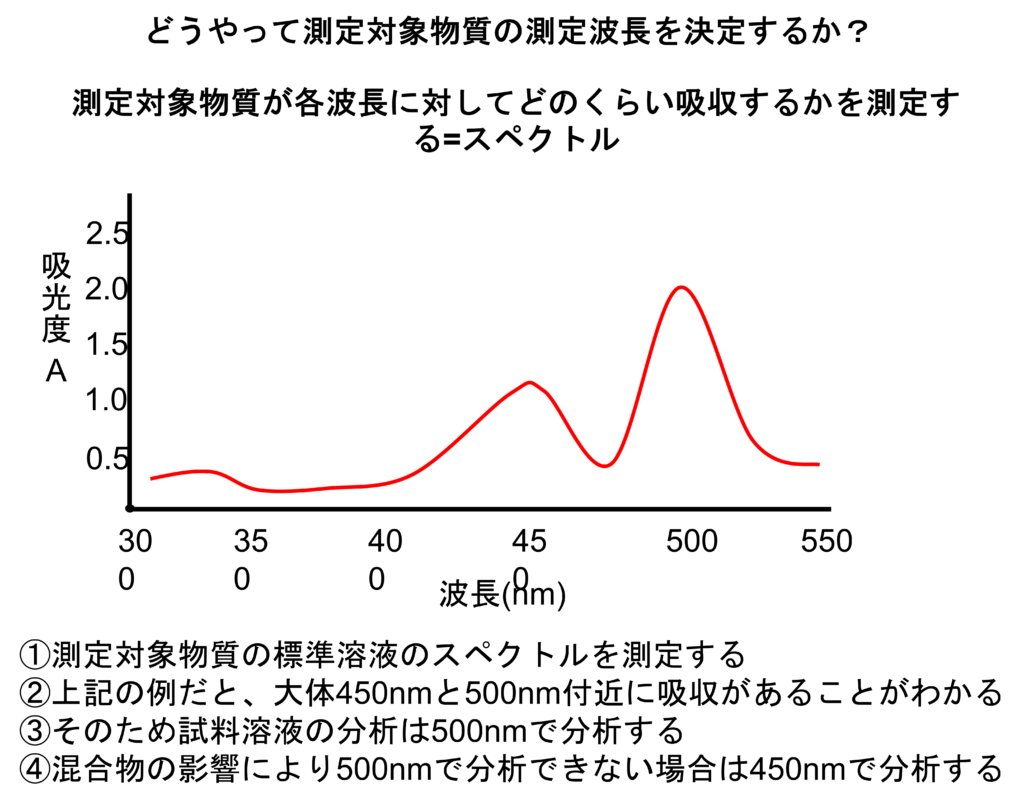

基本的に測定対象物質が吸収する波長はすでに調べられていることが多いのですが、未知の物質を測定するときは、初めに測定対象物質が吸収する波長を調べる必要があります。

その時は、各波長毎の吸光度を調べることで吸収波長を決定することができます。

⑥まとめ

今回は、吸光光度計の原理と、どのように分析するかの一例を書きました。

実際には試料中の測定対象外の物質の影響を受けたりするため、測定対象物質のみを選択的に検出しやすくするように他の物質と反応させたり、測定対象物質のみを分離したうえで分析することもあります。

「物質が光を吸収する」という現象は様々な分析に使われますので、覚えていて損はないです。